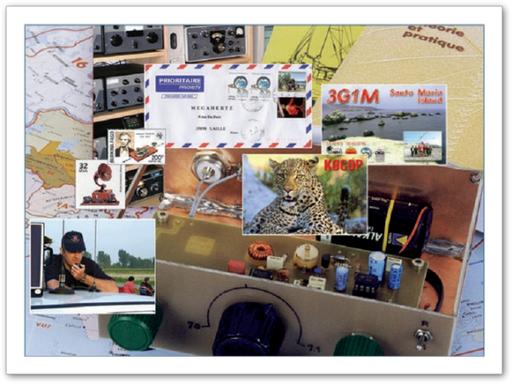

Introduction et historique |  Le texte qui suit, invitant à la découverte du radioamateurisme, a été écrit par moi-même dans le cadre d'un supplément du mensuel "MEGAHERTZ magazine", revue qui a aujourd'hui disparu mais à laquelle j'ai collaboré pendant de longues années. Ce texte ne peut en aucun cas être repris sur un autre site ou sur quelque autre média que ce soit. Le texte qui suit, invitant à la découverte du radioamateurisme, a été écrit par moi-même dans le cadre d'un supplément du mensuel "MEGAHERTZ magazine", revue qui a aujourd'hui disparu mais à laquelle j'ai collaboré pendant de longues années. Ce texte ne peut en aucun cas être repris sur un autre site ou sur quelque autre média que ce soit.

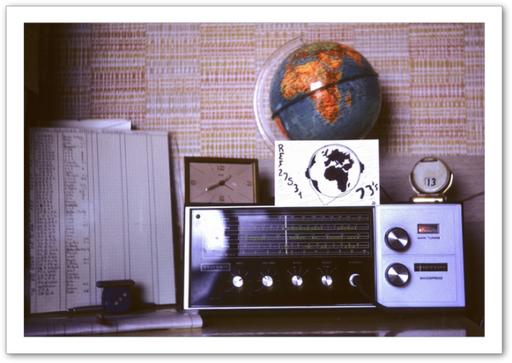

Seul à sa station, mais en contact permanent avec le monde entier, le radioamateur s'adonne à son loisir. Pour découvrir cette activité passionnante, nous vous invitons à lire ce qui suit. Demain, vous viendrez peut-être grossir les rangs des radioamateurs…

Le radioamateur est souvent associé à une image d'Epinal : on le voit tel que dans ces films où il apparaît devant de mystérieux appareils, diffusant des sons non moins mystérieux. Du vieux film en noir et blanc "Si tous les gars du monde" de Christian-Jaque datant de 1956 aux plus récents "Contact" (1997) et "Fréquence interdite" (2000), en passant par quelques séries TV, le radioamateur est montré devant ses cadrans, coiffé d'un casque d'écoute, entouré de fils ou de matériels hétéroclites et semblant complètement absorbé par quelques sons aussi magiques qu'incompréhensibles. On le présente aussi interceptant des communications qui ne lui sont pas destinées et sauvant des vies (ce qui fut souvent le cas). Toutefois, la réalité est peut-être un peu différente…

TOUT AUTOUR DU MONDE

On compte environ 3 millions de radioamateurs possesseurs d'une licence d'émission (nous allons voir ce que c'est) dans le monde entier, et probablement autant de passionnés que nous appellerons des amateurs de radio. Ces chiffres ne sont pas précis car tous les pays n'établissent pas de statistiques et comptent parfois différemment.

Des millions de gens qui communiquent ainsi par radio - alors qu'il existe des moyens comme Internet - mais pour quel plaisir ? Qu'est-ce qui peut bien unir un Africain, un Sud-Américain, un Indonésien, un Japonais et un Français et les scotcher derrière leur station radio ? Une passion, véritable virus qu'ils ont contracté un jour ou l'autre, tout comme vous, peut-être, si vous poursuivez cette lecture.

HISTOIRE

Tout a commencé un beau jour de 1921. Oh, bien sûr, il y avait eu quelques antécédents : des signaux de fumée utilisés par les Indiens, au télégraphe de Chappe, de l'invention du brave Samuel Morse à celle de Monsieur Marconi, autant d'étapes sur le chemin de ce qui allait devenir "la Communication".

En 1921, un premier radioamateur reçoit son indicatif attribué officiellement par l'administration française. Un chiffre et deux lettres qui vont lui coller à la peau : 8AA. À chaque liaison établie avec un correspondant, il passera cet indicatif, véritable seconde identité pour lui. Il effectuera de nombreux essais en collaboration avec les Américains.

Un an plus tard, un autre homme 8AB, allait réaliser la première liaison bilatérale transatlantique. Par la suite, tout ira très vite et les radioamateurs vont participer activement à l'évolution technique de la radio pour en faire ce que nous connaissons aujourd'hui.

DE LA TÉLÉGRAPHIE MORSE

AUX COMMUNICATIONS SPATIALES

Vous ne le saviez peut-être pas mais, si la radio est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux travaux réalisés par des gens financièrement désintéressés, littéralement passionnés par leurs recherches. Les premières liaisons ont eu lieu en télégraphie au moyen du code Morse, une succession de points et de traits formant les caractères de l'alphabet, les chiffres et les signes de ponctuation. Le déchiffrer à l'oreille demande un peu d'entraînement mais on apprend assez vite (on parle de "lecture au son").

Puis est venue la téléphonie, permettant l'échange de la parole. Le matériel évolue ! Après la parole, l'image. La télévision est née, ouvrant une fenêtre magique où apparaissent les événements du monde entier, tragiques et heureux.

Le matériel évolue ! Un premier objet tourne autour de la Terre en émettant un bip-bip régulier : Spoutnik, c'est son nom, ouvre la voie aux communications spatiales il y a plus de 50 ans. On peut maintenant téléphoner à Tokyo ou Los Angeles tout en voyant son correspondant sur un écran sans se rendre compte de la distance. Le matériel évolue !

Et demain ? Que va-t-on encore découvrir ? Le matériel évoluera toujours, c'est certain, peut-être avec votre collaboration puisque vous continuez à lire ce texte car, dans toutes les étapes évoquées ci-dessus, les radioamateurs ont joué un rôle important.

|

|  Les activités des radioamateurs |  LA RADIO, COMMENT ÇA MARCHE ? LA RADIO, COMMENT ÇA MARCHE ?

Ne partez pas, on ne va pas vous faire un cours de physique et d'électronique ! On peut "faire de la radio" sans pour autant être ingénieur en télécommunications. Seules quelques connaissances de base sont indispensables.

Pour établir une liaison radio, il faut ce que l'on appelle un émetteur et, à l'autre bout, un récepteur. Les deux sont reliés à une antenne. Entre les deux antennes, la distance est plus ou moins grande. Alors, c'est magique ? Non, pas vraiment et tout s'explique scientifiquement par ce que l'on appelle la propagation des ondes électromagnétiques. Ces ondes cheminent entre les antennes en suivant la surface de la Terre et en se réfléchissant sur certaines couches

de l'atmosphère. Elles parcourent leur chemin à la vitesse de 300 000 km à la seconde. Pas le temps de les voir passer !

Que l'on transmette de la musique sur votre station FM préférée, une image de télévision, ou des informations intéressant les stations météorologiques, le principe reste le même. En simplifiant au maximum, on peut dire que l'émetteur code les signaux, les ondes les acheminent, le récepteur les décode. Bien sûr, il existe de grosses différences entre les matériels, selon que l'on transmette du son ou des images ou tout autre type d'information.

Si vous décidez d'aller plus loin dans la découverte de la radio, vous en apprendrez plus sur la question. Du vieil émetteur en télégraphie de nos ancêtres aux systèmes modernes de transmission par satellites, la technique a beaucoup évolué, les activités des radioamateurs également.

QUELLES SONT CES ACTIVITÉS ?

Dans le monde entier, les radioamateurs reçoivent une licence qui leur donne le droit d'émettre. D'un pays à l'autre, les conditions d'attribution, les réglementations sont différentes. En règle générale, les radioamateurs n'ont pas le droit de dire "sur les ondes" (entre eux, ils disent "sur l'air") n'importe quoi. Le contenu des messages est souvent limité ce qui les différencie, entre autres, des cibistes.

Dans certains pays très libéraux, les radioamateurs peuvent coupler leur émetteur à une ligne téléphonique et à Internet. Ainsi, pour le prix d'une communication locale, ils peuvent mettre en contact des gens géographiquement très éloignés. En France, pour ne pas porter atteinte au vieux monopole des télécommunications, il est absolument interdit de se livrer à des conversations personnelles. De même, sont interdits tous les débats ou sujets politiques, religieux, ou n'ayant pas trait directement à l'émission d'amateur.

ALORS, DE QUOI PEUVENT BIEN PARLER

ENTRE EUX LES RADIOAMATEURS ?

Essentiellement de techniques. Au pluriel car l'informatique, les techniques spatiales, l'astronomie (entre autres), sont admises en plus de l'électronique et de la radiocommunication ou de la météorologie. On les entend aussi parler d'associations, de réunions, d'expositions propres à ces activités.

ET, OÙ EST L'INTÉRÊT ?

Le principal intérêt réside dans l'ouverture d'esprit à laquelle incite le radioamateurisme. Imaginez un peu ! On commence par voyager sans quitter son fauteuil : où se trouve cette petite île, que je viens de contacter ?

QUELLE EST LA CAPITALE DU ZAÏRE ?

OÙ SE TROUVE LE SURINAM ?

Rien de tel pour améliorer ses connaissances en géographie ou, plus simplement, rêver un peu ! Les philatélistes seront comblés : des échanges deviennent possibles avec le monde entier. Même votre facteur va rêver en glissant dans votre boîte ces enveloppes en provenance de tous les pays !

Quant aux esprits scientifiques, ils trouveront matière à se satisfaire. Qu'il s'agisse du principe de fonctionnement d'une antenne ou des "prévisions" de la propagation vers un pays donné, tout n'est qu'interprétation de lois physiques que, bien souvent, ils découvriront en expérimentant.

Partir à la recherche d'une station située à l'autre bout du monde implique de prendre en compte l'heure du jour, et pas seulement pour des raisons de décalages horaires, mais aussi à cause de phénomènes de propagation, liés au jour et à la nuit.

CES LIMITATIONS

SONT-ELLES FRUSTRANTES ?

S'il est indiscutable que la CB est plus conviviale, qu'on peut y dire pratiquement ce que l'on veut (hélas parfois !), il faut reconnaître également qu'elle ne favorise guère l'expérimentation. Les fréquences allouées à cette activité sont limitées, ainsi que la puissance et le type de transmission. Par contre, on peut converser pendant des heures, de tout et de rien, sans être passible d'une quelconque réprimande.

Le radioamateur, lui, dispose d'un large éventail (on dit "spectre") de fréquences disponibles. Voyons un peu ce qu'il en fait.

TRAFIQUER,

EXPÉRIMENTER, CONSTRUIRE

Le trafic est un peu l'aboutissement du radioamateur. Qu'il soit purement "local", pour discuter technique avec des amis, ou à longue distance, pour rechercher des pays rares, le trafic demeure une source de plaisir quotidien.

L'expérimentation est passionnante mais elle requiert beaucoup de patience et un certain sens de l'observation. Elle peut se pratiquer sur des idées personnelles ou par la mise en application de principes fondamentaux.

La construction du matériel, bien que n'étant plus aujourd'hui pratiquée que par un nombre réduit d'amateurs, n'en reste pas moins une source d'enrichissement pour l'esprit.

|

|  Les modes de trafic |  LA TÉLÉGRAPHIE LA TÉLÉGRAPHIE

À l'origine, nous l'avons vu, les liaisons s'effectuaient uniquement en télégraphie, en utilisant le code Morse. Croyez-vous que ce type de transmission soit démodé parce qu'il a disparu des ondes professionnelles ? Eh bien, vous vous trompez : il demeure le plus efficace en cas de parasites et de brouillages.

Bien sûr, l'apprentissage de ce code (la lecture au son) demande un petit effort personnel. Cet effort sera vite récompensé par le plaisir que l'on peut éprouver à écouter des messages transmis en télégraphie. La période d'apprentissage sera fonction du temps que l'on consacrera, quotidiennement de préférence, à cette activité. Tout comme pour la musique, l'oreille doit être éduquée et seule la pratique permet de progresser. Il faut compter entre 3 à 4 mois et 1 an, selon le temps disponible et les talents de l'élève. L'immense avantage de la télégraphie, c'est que l'on peut aisément construire son émetteur sans qu'il soit nécessaire de posséder un important matériel de mesure et sans trop y investir d'argent.

Pour réussir le contrôle de connaissances, auquel doivent se soumettre les radioamateurs désirant trafiquer en télégraphie, il faut être capable de lire des messages à la vitesse de 12 mots par minute. Les opérateurs entraînés trafiquent à des vitesses supérieures à 20 voire 30 mots par minute… et jusqu'à 60 mots pour les plus doués. Souvent, les liaisons à très grande distance (on dit "DX") ont lieu en télégraphie car les signaux sont faibles.

Connaître le Morse n'est plus requis, depuis quelques années, pour accéder aux bandes décamétriques ouvertes aux radioamateurs. Seule la motivation les poussera à apprendre ce "langage".

LA TÉLÉPHONIE

C'est ainsi que l'on nomme les transmissions permettant d'utiliser directement la parole. Ce procédé ne demande aucune disposition particulière de la part de l'opérateur, le minimum concernant les procédures de trafic devant être acquis lors du contrôle de connaissances.

Une question vient immédiatement à l'esprit : comment font les radioamateurs du monde entier pour discuter entre eux ? La réponse est simple : ils utilisent l'anglais qui est la langue la plus répandue dans le monde. Pas besoin de sortir d'Oxford pour établir une liaison avec un Russe ou un Japonais car il existe un minimum de mots permettant de se comprendre. Certains opérateurs ne connaissent d'ailleurs que cette phraséologie de base.

Par contre, si l'on veut dialoguer plus longtemps avec un Anglais ou un Américain, on trouvera là, un champ d'application de l'enseignement qu'on aura pu recevoir à l'école. De même, il est permis de s'exprimer dans la langue du correspondant : italien, allemand, espagnol, russe etc., pourvu que l'on soit capable de la pratiquer suffisamment.

On le voit, le radioamateurisme est un excellent moyen de cultiver les langues étrangères pour peu qu'on le désire.

LES TRANSMISSIONS DIGITALES

L'information peut aussi être échangée sous forme de messages écrits. Les plus connus sont les "télex", comme ceux utilisés naguère par les agences de presse, mais les radioamateurs en ont développé bien d'autres et les machines mécaniques, bruyantes et sales cèdent leur place aux ordinateurs silencieux, propres, et beaucoup plus puissants.

On peut recevoir des bulletins d'information sur la propagation, les expéditions lointaines, la vie associative, tout en étant absent de chez soi, après avoir réglé son récepteur sur la bonne fréquence.

Des techniques encore plus modernes, telle que la transmission par paquets (très proche de celle utilisée par le vieux Minitel ou l'Internet de nos jours), sont rapidement passées du stade expérimental au stade opérationnel. D'immenses réseaux se constituent à travers tous les pays, permettant d'échanger des informations en utilisant d'autres stations radio comme relais. Tout l'intérêt de ces modes de liaison c'est que l'on peut conserver une trace écrite des différents messages. De plus en plus, la tendance est à l'utilisation de "boîtes aux lettres", dans lesquelles on peut laisser un message destiné à d'autres correspondants (tiens, ça ressemble vraiment à l'Internet !).

LE FAC-SIMILÉ (OU FAX)

Ce mode permet de transmettre des documents écrits, textes ou graphiques, cartes, schémas, photos. En réception, beaucoup d'amateurs se règlent sur les stations météo qui transmettent régulièrement des images issues de satellites ou des cartes destinées à la navigation maritime ou aérienne. On peut ainsi s'exercer à faire ses propres prévisions météo.

LA SSTV (TÉLÉVISION À BALAYAGE LENT)

Ce mode permet de transmettre des images fixes à très longue distance. Grâce à la SSTV, on peut découvrir le visage de son correspondant, situé à des milliers de kilomètres. Ces transmissions d'images ont connu un rapide essor ces dernières années, grâce aux ordinateurs personnels. Les ordinateurs modernes dispensent quasiment de circuits d'interface pour émettre et recevoir en fax et en SSTV, leur carte son faisant tout le travail, et les logiciels nécessaires sont souvent en libre essai (shareware) quand ils ne sont pas tout simplement gratuits (freeware). Les radioamateurs expérimentent de plus en plus des techniques numériques, que ce soit pour la transmission de l'image ou de la voix.

LES TRÈS HAUTES FRÉQUENCES

Les débuts de la radio ont fait largement usage des ondes courtes. Elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour des liaisons à "plus courte distance", il est possible d'utiliser ce que l'on nomme les VHF ou UHF (abréviations en anglais de Very High Frequencies et Ultra High Frequencies).

En théorie, ces ondes ne se propagent qu'en ligne droite et ont une portée "optique". La pratique est fort différente et l'expérimentation sur ces fréquences est un vaste champ ouvert sur des possibilités insoupçonnées.

L'immense avantage de ces gammes d'ondes est qu'elles sont moins perturbées par les parasites et surtout, beaucoup moins occupées. Elles réservent d'excellentes surprises à leurs amateurs et, avec un peu de flair (appelons-le plutôt expérience), on peut y réaliser des liaisons exceptionnelles à très grande distance, l'été ou sous certaines conditions météorologiques.

On le voit, les sciences se rejoignent fréquemment dans la vie quotidienne du radioamateur.

LA TÉLÉVISION

Les radioamateurs sont également autorisés à transmettre des images. Nous ne rentrerons pas dans ces détails trop complexes mais, en ondes courtes, et avec un minimum de moyens, on peut échanger des images fixes (un peu comme un diaporama), d'un bout à l'autre du monde.

En UHF, on peut procéder à des émissions de télévision, y compris en couleur. La portée est beaucoup plus limitée. Pas question de diffuser un western ou un dessin animé : seules les prises de vues en relation directe avec les activités des radioamateurs sont autorisées. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, un ensemble d'émission-réception télévision est plus facile à construire et à mettre a u point qu'un émetteur-récepteur ondes courtes performant.

Là encore, le numérique n'est plus seulement l'apanage de la TV professionnelle, il est défriché depuis des années par les radioamateurs à la pointe du progrès.

|

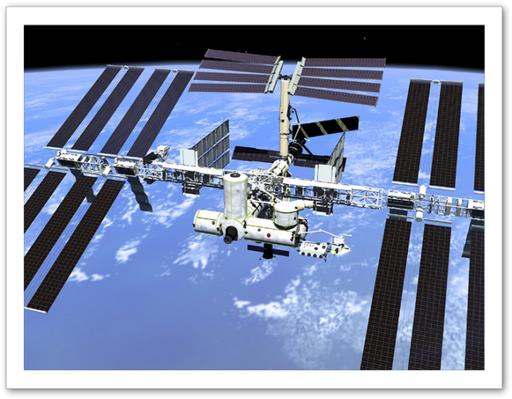

|  Les radioamateurs et l'Espace |  LES SATELLITES LES SATELLITES

Toujours fidèles à leurs principes, les radioamateurs se sont rapidement lancés, à leur manière, dans l'exploitation de l'Espace. Ils ont construit un premier satellite, généreusement mis sur orbite par une fusée américaine, et en utilisent de nos jours une bonne dizaine, opérationnels quotidiennement.

Ces satellites sont de construction japonaise, russe, américaine, anglaise, etc. et permettent aux radioamateurs d'établir, en les utilisant, des liaisons qui seraient impossibles autrement. De plus, ils offrent la possibilité d'accroître

les connaissances sur les techniques spatiales et des lois physiques. La prévision des passages de ces satellites fait souvent appel à l'informatique. Divers

programmes ont été écrits dans ce but, la plupart faisant apparaître le satellite sur une carte du monde.

Certains radioamateurs couplent même leurs antennes à l'ordinateur pour assurer une poursuite automatique du satellite. De grandes expériences ont eu ou auront lieu, transmettant, par exemple, des images de la Terre.

Pour la petite histoire, signalons également que, tour à tour, Américains, Russes et Européens en orbite autour de la Terre effectuent des liaisons avec des radioamateurs. Les Américains ont même transmis à plusieurs reprises, des images depuis la navette. Les Russes, à bord de la station MIR, ont continué ce genre d'expériences jusqu'à l'abandon de la station orbitale (maintenant remplacée par ISS).

Il existe désormais un vaste programme éducatif, faisant appel aux étudiants d'universités du monde entier, visant à vulgariser ces techniques spatiales. La station spatiale internationale (ISS) est équipée de moyens de communications dans les bandes amateurs dans le cadre du projet ARISS. Plusieurs programmes, notamment pédagogiques en relation avec les écoles du monde entier, prévoient l'utilisation de ces fréquences pour établir des communications entre les locataires de la station et les élèves ou étudiants.

L'UTILISATION DE LA LUNE

Non, les radioamateurs ne sont pas encore allés sur la Lune, sinon ça se saurait ! Ce qui est moins connu, c'est que certains d'entre eux utilisent notre bon vieux satellite naturel comme réflecteur d'ondes. Ils dirigent leurs antennes vers la Lune (pas facile de la viser) et émettent avec une forte puissance des signaux qui, après réflexion sur son sol, reviennent sur Terre, effectuant un parcours de 760 000 km. L'écho est entendu seulement un peu plus de deux secondes après !

Cette activité demande un équipement très performant dont la mise au point est souvent faite par des équipes de passionnés. Quand on vous dit que l'expérimentation est l'un des maîtres mots de leur vocabulaire !

ET CELLE DES MÉTÉORITES

Selon le même principe, ils profitent des pluies annuelles de météorites pour réaliser des liaisons hors du commun. Les ondes émises se réfléchissent sur les essaims de ce que nous appelons des "étoiles filantes" (la fameuse "nuit des étoiles", au mois d'août, concerne l'essaim des Perséides, l'un des plus appréciés des radioamateurs).

Ces techniques exigent à la fois une bonne connaissance de ces phénomènes naturels mais aussi un trafic extrêmement minuté : une station émet pendant que l'autre écoute attentivement, selon un planning défini à l'avance.

Les "échos" reçus ne durant parfois que 2 à 3 secondes, on utilise la télégraphie à grande vitesse pour communiquer. Exceptionnellement, la téléphonie peut être employé e, surtout pendant les "pluies" intenses qui ont lieu au mois d'août.

Songez-y, l'été prochain, en regardant les étoiles filantes ! On le voit, radio et astronomie sont également liées.

|

|  Un loisir plutôt scientifique |  L'EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE L'EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE

Nous l'avons évoqué ci-dessus, les diverses activités des radioamateurs font largement appel aux techniques nouvelles. Pour cette raison, la communauté scientifique internationale reconnaît certaines qualités aux radioamateurs. Vous imaginez bien que, pour envoyer un satellite, il faut bénéficier de larges appuis, et de finances assez importantes.

La NASA permet aux radioamateurs (mais aussi à tout "internaute") d'avoir accès aux données orbitales des satellites. Chaque jour, toute personne qui le souhaite peut recevoir les informations concernant un ou plusieurs satellites : il suffit de se connecter sur des serveurs spécialisés, accessibles à tous via l'Internet ou le packet-radio.

De même, des grands observatoires internationaux travaillent en relation avec les radioamateurs en ce qui concerne la radioastronomie, les observations et prévisions relatives à la propagation des ondes, etc. Le soleil a un cycle d'activité influant fortement sur la propagation des ondes radioélectriques. En connaissant bien l'activité solaire (éruptions en surface, etc.), on tire de larges avantages pour l'exploitation des liaisons radio. Ainsi, une aurore boréale, en dehors du spectacle fabuleux qu'elle offre, n'est pas sans conséquences sur les communications radio.

Les radioamateurs savent en profiter et guettent, avec intérêt, ces phénomènes qui, en VHF plus particulièrement, provoquent des "ouvertures", autorisant des contacts à très longue distance.

VERS UN MÉTIER TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE

La pratique du radioamateurisme, avec son école de base, l'écoute, peut déboucher sur l'envie de faire une carrière scientifique ou de s'orienter vers des métiers techniques.

Un jeune qui s'intéresse de bonne heure à ces techniques, qui prend plaisir à réaliser des petits montages électroniques, s'orientera plus facilement vers une carrière technique. Il sera avantagé par rapport à ses autres camarades. Dans l'industrie électronique, on trouve beaucoup de radioamateurs parmi les "responsables". Plus, aux Etats-Unis et au Japon, les chefs d'entreprise, les électroniciens, n'hésitent pas à faire figurer sur leur carte de visite professionnelle, leur indicatif de radioamateur ! Là-bas, c'est toute une culture, officiellement reconnue… Il n'en va pas de même en Europe.

|

|  Radioamateurs et aide humanitaire |  L'AIDE HUMANITAIRE L'AIDE HUMANITAIRE

C'est peut-être un des aspects du radioamateurisme les plus connus du grand public. Il y a quelques années, on présentait bien volontiers le radioamateurisme au travers du film "Si tous les gars du monde" où l'on découvrait combien les radioamateurs peuvent rendre service. Ce film ayant pris quelques rides, fait plutôt office de "mémoire" qu'autre chose mais il montre toutefois l'esprit désintéressé qui anime les radioamateurs...

De nos jours, il est fréquent que, lors d'une catastrophe (tremblement de terre, inondation, accident d'avion… ou période de guerre), l'on fasse appel aux radioamateurs capables, sur le terrain, de mettre en œuvre des moyens de communication performants en utilisant leur propre matériel. Lors du tremblement de terre de Los Angeles, les radioamateurs ont immédiatement suppléé au réseau téléphonique en partie détruit ; il en est de même à chaque ouragan qui ravage la côte Est… Ce fut également le cas pour le tremblement de terre en Algérie ou lors du tsunami en Asie.

En France, c'est au niveau des préfectures que se prend ce genre de décision. Une association de volontaires a été créée dans ce but. C'est la FNRASEC qui regroupe des "radio-transmetteurs", aguerris à l'utilisation des matériels radio. Avec des récepteurs simples et peu coûteux, en ayant suivi un petit entraînement, on peut facilement repérer la balise de détresse d'un avion. Parfois, grâce à une intervention rapide, si le crash n'a pas été trop violent, on peut sauver des vies. En France, une jeune fille, passagère d'un avion de tourisme qui s'est crashé il y a quelques années, devenue aujourd'hui pilote, doit sa vie à un radioamateur. Il était le premier arrivé sur les lieux de l'accident… De nouvelles balises de détresse équipent les avions commerciaux et sont relayées par satellites, les radioamateurs auront, dans les années à venir, un rôle moins important à jouer dans ce domaine.

Des radioamateurs, organisés en réseaux de secours, interviennent aussi dans la lutte contre les incendies de forêt. Ils mettent à la disposition des responsables locaux leur savoir-faire et un matériel de communication léger, bien utile sur le terrain. D'autres participent au sauvetage de spéléologues en difficulté et ont développé des moyens de communications spécialement adaptés au milieu souterrain.

Symbole de fraternité et d'entraide, lors du tremblement de terre en Arménie, les amateurs américains ont fait parvenir aux Russes des ensembles complets permettant de rétablir les communications interrompues. On le voit, ici, point de barrière politique !

|

|  Comment commencer ? |  Nous allons maintenant envisager le cas qui sera peut-être le vôtre après avoir lu ce texte. Que faire pour découvrir le radioamateurisme ? Nous allons maintenant envisager le cas qui sera peut-être le vôtre après avoir lu ce texte. Que faire pour découvrir le radioamateurisme ?

Si, dans votre entourage, vous connaissez une personne pratiquant déjà cette activité, il suffit d'aller la voir pour en savoir un peu plus. Grâce aux liens que nous vous donnons par ailleurs sur ce site, vous pourrez entrer en contact avec

des associations ou des clubs susceptibles de vous renseigner, de vous aider à démarrer.

Dans tous les cas, il est indispensable de pratiquer une période d'écoute assez longue avant d'envisager de se préparer au contrôle des connaissances aboutissant à l'obtention d'une licence d'émission. L'écoute, c'est l'école du

radioamateur. Il y découvre et apprend les manières de procéder pour trafiquer.

Nous allons voir comment on peut choisir son matériel…

QUEL MATÉRIEL CHOISIR ?

Ce choix est conditionné par votre budget. Signalons tout de suite que, chez les radioamateurs, on trouve beaucoup de matériels d'occasion, minimisant l'investissement initial. Attention toutefois à l'état de ce matériel. De même, il existe des boutiques spécialisées, où l'on peut dénicher des surplus militaires. Souvent encombrants, ils sont parfois inadaptés au trafic amateur et coûtent quelquefois aussi chers que du matériel moderne d'occasion.

Si vous êtes certain d'être "mordu" par le radioamateurisme et que, sans aucun doute, vous allez passer votre licence d'émission, autant choisir tout de suite un matériel permettant l'émission et la réception. On appelle cela un "transceiver". Le premier prix, pour du matériel ondes courtes (on dit "décamétrique"), se situe autour de 650 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter environ 150 euros pour une alimentation de puissance (indispensable en émission).

En VHF (on appelle ainsi les très hautes fréquences), les prix peuvent être moins importants si on se limite à un appareil en modulation de fréquence. Sur les matériels décamétriques modernes, la réception couvre une large gamme de fréquences, s'étalant de 100 kHz à 30 MHz (voire 52 MHz), alors que l'émission n'est prévue que sur les bandes "amateurs". On peut donc écouter toutes sortes d'émissions, allant des radios internationales au trafic maritime ou aérien, en passant par les radioamateurs. C'est un atout indiscutable !

L'ANTENNE

C'est l'élément principal de la station. Une mauvaise antenne et un excellent récepteur ne donneront jamais de bons résultats. Il faut donc envisager toutes les possibilités qui s'offrent à vous.

L'antenne la plus simple, et la moins onéreuse, est constituée d'un simple fil, tendu le plus haut possible, de sorte qu'il soit bien dégagé des obstacles et des sources de parasites environnants. Avec une dizaine de mètres de fil, on obtient déjà de bons résultats. Une autre solution peu coûteuse consiste à fabriquer une antenne verticale, réalisée à partir d'un tube d'aluminium ou de cuivre. Bien dégagée, elle aura d'honorables performances. Ce type d'antenne peut aussi être monté directement au sol, dans un jardin par exemple, à condition d'être accompagnée d'une bonne prise de terre. Un tube de 5 mètres de haut donne de très bons résultats.

Sur le même principe, une simple canne à pêche, achetée pour une quinzaine d'euros, dans laquelle on fait passer un fil électrique, constitue un excellent point de départ ! Les deux types d'antennes décrits ci-dessus pourront être avantageusement complétés par un "coupleur". Cet appareil, peu coûteux, est décrit dans les ouvrages et revues spécialisés. Sa réalisation est à la portée de tout amateur.

Plus onéreuses, mais aussi beaucoup plus performantes, les antennes "directives" à plusieurs éléments permettent de favoriser la réception (et l'émission) dans une direction donnée, tout en atténuant les brouillages provenant d'autres directions. Elles doivent être installées sur un moteur, commandé depuis la station, pour les orienter dans la bonne direction.

L'antenne a encore plus d'importance sur les très hautes fréquences. Il est inutile d'envisager une quelconque activité dans ce domaine sans une bonne antenne. Qui plus est, le site doit être bien dégagé car la portée est "optique". Si vous habitez sur une hauteur, ou dans un grand immeuble, les très hautes fréquences vous apporteront beaucoup de satisfaction. Par contre, si vous habitez dans une vallée, n'envisagez pas cette activité, sauf si vous êtes prêts à partir opérer votre station depuis les hauteurs avoisinantes, ce qui peut être, aux beaux jours, l'occasion de passer d'agréables moments dans la nature.

Pour la réception seulement, les antennes électroniques contiennent un circuit amplificateur. Comme les autres antennes intérieures, elles sont toujours très décevantes. Elles collectent autant les parasites que les signaux utiles. Ce

sera vraiment la dernière solution à retenir, après avoir envisagé toutes les autres.

Les antennes constituent un champ d'expérimentation à la fois très vaste et privilégié. En effet, leur construction

et leur mise au point demandent davantage de patience et de savoir-faire, que d'investissements financiers.

LE RÉCEPTEUR

Les récepteurs qui conviennent à l'écoute des bandes radioamateurs (et des autres) sont appelés "récepteurs de trafic". D'occasion, on en trouve à un prix voisin de 400 à 500 euros. Pour du matériel neuf, le prix est voisin de 1000 euros ou beaucoup plus… ce qui est presque aussi cher, soit dit en passant, qu'un émetteur-récepteur d'entrée de gamme !

Un conseil : évitez les petits récepteurs conçus pour recevoir les radios internationales (sauf si vous n'envisagez que cette activité). Même munis d'une position BLU, ils sont assez décevants pour l'écoute des radioamateurs quoique

depuis quelques années, on trouve plusieurs modèles s'avérant performants pour un rapport qualité/prix défiant toute concurrence. Pour un maximum de plaisir, choisissez un "récepteur de trafic" qui vous permettra des écoutes confortables et, par la suite, la réception des radiotélétypes ou autres modes d'émission.

Dès le début, vous prendrez soin de noter les fréquences sur lesquelles vous entendrez les émissions intéressantes, afin de les retrouver facilement. Sachez qu'il existe des livres (ou CD-ROM), voire des sites Internet (interrogez votre moteur de recherche préféré), qui sont véritables répertoires par modes de transmission.

L'écoute est liée à la propagation des ondes. Celle-ci étant elle-même fonction de paramètres tels que l'heure du jour, il ne faut pas s'attendre à recevoir des Américains ou des Australiens sur n'importe quelle fréquence à n'importe

quelle heure de la journée. Avec l'habitude, vous percerez les secrets de la propagation pour découvrir que les bandes de fréquences les plus basses sont surtout ouvertes pendant la nuit. C'est pour cette même raison que, sur les petites ondes, vous recevez le soir de très nombreuses stations de radiodiffusion. Les brouillages sont également plus intenses et il faudra exercer son oreille à distinguer l'émission utile parmi les parasites. Cette chasse silencieuse se pratique de jour comme de nuit et demeure passionnante.

Pour pratiquer l'écoute des bandes "radioamateur" et celle des stations de radiodiffusion internationales, il n'est pas nécessaire de disposer d'une licence spéciale et aucun contrôle des connaissances n'est requis. Par contre, en aucun cas, l'écouteur ne devra divulguer la teneur et le contenu des émissions qu'il aura captées dès lors que celles-ci diffèrent de la radiodiffusion, de la CB ou des émissions d'amateurs.

L'ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR

Vous êtes décidé, la licence, c'est pour demain. Si vous ne possédez pas encore d'émetteur, ou d'émetteur-récepteur (on dit également "transceiver"), il va falloir investir !

Le marché est partagé entre de grandes marques qui proposent toutes le même type de matériel. Votre compte en banque va vous guider. En général, plus un transceiver est cher, plus il offre de possibilités. Pour tous, la puissance

est de l'ordre de 100 W, sauf sur certains modèles où elle est limitée à 10 W… ou peut atteindre 200 W.

La puissance et l'antenne conditionnent la portée des émissions. La différence de prix résulte surtout du nombre de circuits annexes offerts en série par le constructeur. Les matériels les plus chers sont équipés d'accessoires rendant le trafic plus confortable (par exemple, en facilitant l'élimination des parasites ou en permettant de mettre des fréquences en mémoire afin de les retrouver instantanément).

Les différents modes d'émission utilisés en ondes courtes sont la télégraphie (CW), la téléphonie en Bande Latérale Unique (BLU ou SSB en anglais) et le radiotélétype (RTTY) et ses nombreux dérivés numériques. La modulation de fréquence (FM), bien qu'utilisée sur la bande des 10 m, demeure très marginale. Par contre, en VHF, elle est très prisée pour les liaisons locales, de par ses qualités, tant en émission qu'en réception.

|

|  Peut-on construire son matériel ? |  UNE STATION DE CONSTRUCTION PERSONNELLE UNE STATION DE CONSTRUCTION PERSONNELLE

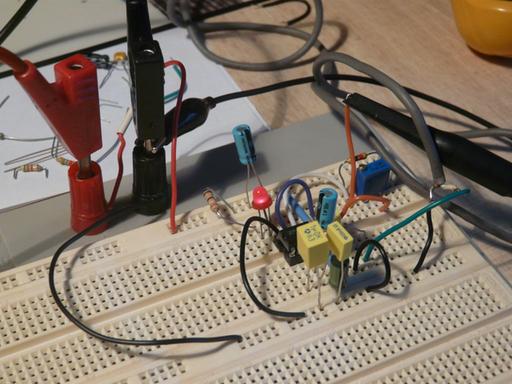

Cette question est justifiée. Jusqu'au début des années 70, de nombreux amateurs (pour ne pas dire la plupart d'entre eux) construisaient entièrement leur station d'émission-réception, soit à partir de kits complets, soit en s'inspirant de schémas publiés dans des revues spécialisées.

Si la première solution présente assez peu de difficultés pour tous ceux qui savent tenir un fer à souder et qui possèdent un minimum de connaissances en électronique, la seconde n'est à envisager que par les véritables techniciens, disposant de certains appareils de mesure.

Il est difficile, de nos jours, d'égaler la qualité du matériel de construction industrielle, tant en aspect qu'en performances et seule l'envie de construire personnellement tout ou partie de votre équipement pourra vous motiver à le faire...

Malgré cela, quelques radioamateurs exigeants continuent à réaliser tout leur matériel. D'autres optent pour des kits. Ceux qui se lancent dans l'aventure éprouvent davantage de plaisir en trafiquant, mais ont passé de nombreuses

heures à effectuer des mises au point souvent délicates. Par contre, s'il est difficile de construire un récepteur performant, la réalisation d'un petit émetteur fonctionnant en télégraphie (Morse) est envisageable. De même, en VHF, un émetteur-récepteur FM peut être réalisé par un amateur soigneux. Enfin, certains accessoires tels que les amplificateurs, petits appareils de mesure, antennes, etc., sont, là encore, à la portée d'un bon bricoleur.

Ainsi, on continue à trouver de nos jours des radioamateurs qui construisent, pour leur plus grand plaisir, tout ou partie de leur matériel. Les plus doués parviennent à obtenir des performances supérieures à celles des appareils commerciaux.

À titre indicatif, pour une station décamétrique de base, il faut envisager un budget de l'ordre de 1 000 euros, si l'on achète tout le matériel. Bien sûr, comme pour les voitures, il existe des stations radio "super-équipées" dont la valeur peut atteindre, voire dépasser au fil du temps, plusieurs dizaines de milliers d'euros.

|

|  L'écoute seule |  L'écoute, c'est l'école du radioamateur. Il y découvre et apprend les manières de procéder pour trafiquer. L'écoute, c'est l'école du radioamateur. Il y découvre et apprend les manières de procéder pour trafiquer.

Certains amateurs préfèrent ne pas faire d'émission. Leur plaisir consiste à écouter les autres, que ce soient des radioamateurs ou des stations commerciales. Il est vrai que l'écoute constitue un passe-temps agréable et varié, qui

n'impose pas les même s contraintes matérielles que l'émission.

Les amateurs d'écoute s'appellent des SWL, abréviation de Short Waves Listener (écouteur d'ondes courtes). On dit aussi "Radio-écouteur" en français.

L'ÉCOUTE DES RADIOAMATEURS

Le trafic radioamateur est permanent. Il n'est pas une heure du jour ou de la nuit sans activité sur les bandes décamétriques ("ondes courtes"). Entendre une station polynésienne trafiquer avec le monde entier, suivre les efforts réalisés par les correspondants pour vaincre les différents brouillages et les aléas de la propagation, est tout aussi grisant que de réaliser le contact.

Les écouteurs sont reconnus par les radioamateurs comme des amateurs à part entière. D'ailleurs, certains feraient d'excellents opérateurs car savoir écouter est une règle d'or en radio.

L'ÉCOUTE

DES STATIONS DE RADIODIFFUSION

Elle est passionnante. Entendre, en pleine nuit, une petite station locale située quelque part dans la jungle amazonienne, se bercer aux sons d'une musique des îles, ou écouter les commentaires politiques de Radio Pékin est toujours amusant. Le dépaysement est garanti ! La puissance de ces stations varie de quelques dizaines de watts à plusieurs mégawatts !

Quand l'identification des stations n'est pas connue, il faut attendre la diffusion d'informations, ou se baser sur le genre de musique entendue, pour tenter de les reconnaître. Mais beaucoup de ces stations internationales émettent régulièrement en plusieurs langues (dont le français). Cela peut être aussi une excellente occasion pour améliorer la connaissance d'une langue vivante.

Certains amateurs vont jusqu'à envoyer à ces stations "officielles" des reports d'écoute, spécifiant les conditions de réception : force du signal, interférences, bruits parasites. En retour, ils reçoivent des documentations, des fanions,

des cartes postales accompagnées de remerciements.

Les "broadcast", comme on appelle ces stations radio, ont toujours un service "international" reconnaissant envers ces auditeurs spécialisés. Parfois, elles diffusent des émissions spécialement destinées aux "SWL". Les radio-écouteurs ont leurs propres associations.

LA RÉCEPTION

DES TÉLÉVISIONS LOINTAINES

En étendant l'écoute au sens large, on peut faire état de ces nombreux amateurs qui regardent les émissions télé venant de très loin. Il suffit de posséder une antenne directive adaptée, un téléviseur "multistandard" (la plupart le sont maintenant), quelques connaissances sur la propagation et une bonne dose de patience.

De mai jusqu'en octobre, il est fréquent de recevoir des émissions en provenance d'Espagne, d'Italie, de Suède ou de Grèce. Parfois, on a la surprise de recevoir furtivement quelques bribes d'émissions en provenance de pays beaucoup plus éloignés. Le tout, sans passer par les satellites, évidemment…

Ces amateurs ne sont pas des téléspectateurs moyens (comme ceux qui reçoivent facilement ces émissions grâce à une antenne parabolique et aux satellites). Ils sont toujours prêts à photographier la mire ou une image caractéristique permettant d'identifier l'émetteur reçu. C'est en quelque sorte, l'homologation d'une performance. Certains soirs d'été, il est possible de suivre une émission pendant 2 ou 3 heures, comme s'il s'agissait de l'une des chaînes nationales.

Hélas, cette activité est en forte régression avec la disparition de ces émetteurs, de plus en plus fréquemment remplacés par des canaux sur les satellites ou tout simplement des émetteurs en numérique (TNT).

|

|  L'Administration et l'examen |  Le service radioamateur est reconnu par l'administration qui en donne la définition suivante : Le service radioamateur est reconnu par l'administration qui en donne la définition suivante :

"… service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique

de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire…"

SE PRÉPARER

AU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Pour pouvoir émettre, il faut être titulaire d'une autorisation délivrée par l'administration (ARCEP ou Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). Un contrôle des connaissances (test passé dans un centre agréé) aboutit à la délivrance d'un certificat d'opérateur et d'une licence d'émission.

Titulaire de son certificat d'opérateur, le radioamateur reçoit un indicatif d'appel et doit s'affranchir d'une taxe annuelle afin de reconduire la validité de sa licence (46 euros pour 2010).

En France, il existe trois classes d'amateurs : 1, 2 et 3 différenciées également par leurs indicatifs d'appel. Les contrôles de connaissances sont différents, selon que l'on désire opérer seulement en VHF (classe 3) ou sur toutes les bandes, y compris les bandes décamétriques (classes 1 et 2).

Suivant les critères propres à la classe de licence obtenue, on sera plus ou moins limité en puissance et en fréquences.

Le certificat d'opérateur le plus complet (classe 1) autorise la pratique de la téléphonie et de la télégraphie sur toutes les bandes avec la puissance maximale allouée aux radioamateurs.

La classe 3 conduit au test de connaissances le plus simple : réglementation et rudiments de technique (durée 15 min).

La classe 2 conduit à un test plus complet : réglementation et technique (durée 30 min).

La classe 1 voit une épreuve de lecture au son s'ajouter aux épreuves de la classe 2 (soit environ 6 min de plus).

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Le test donnant accès aux bandes radioamateurs demande un petit effort de la part du candidat. S'il n'est pas indispensable d'être électronicien de formation pour réussir, il est nécessaire de posséder quelques connaissances techniques et de bien connaître la réglementation. Un programme a été établi par l'administration.

En gros, il comprend des questions relatives à l'électricité, aux bases de l'électronique, à la radio (antennes, constitution d'un émetteur), à la réglementation, aux procédures de trafic. Pour l'épreuve de télégraphie, il faut savoir lire au son à la vitesse de 12 mots par minute.

LE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Le contrôle des connaissances a lieu dans un centre régional spécialisé. Les questions sont de type "choix multiple" (QCM) et apparaissent sur l'écran d'un terminal. Il suffit de désigner la bonne réponse. Le candidat obtient son résultat immédiatement après l'épreuve. Il est reçu s'il obtient la moyenne dans le temps imparti (30/60 aux 20 questions posées en classe 3 ou 40 questions pour les classes 1 et 2).

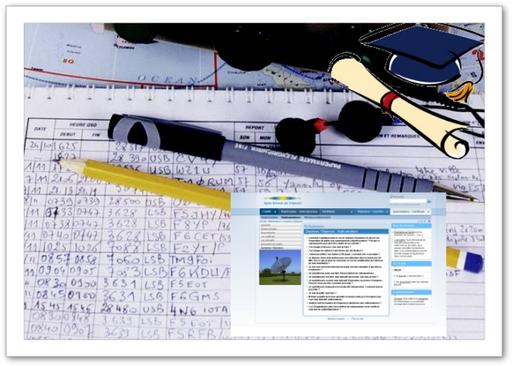

Pour s'y préparer, il existe de nombreux ouvrages, des logiciels, des cours y compris sur Internet, mais rien ne vaut l'aide d'un radioamateur expérimenté ou celle que l'on pourra trouver au sein d'un radio-club.

Un peu avant le jour "J", le candidat pourra contrôler lui-même ses connaissances en accédant au serveur de l'administration et en répondant au même genre de questions qui lui seront posées plus tard. Il existe également de

nombreux ouvrages et des logiciels qui lui permettront de vérifier ses acquis.

L'INDICATIF D'APPEL

Ayant subi avec succès son examen, le candidat devenu radioamateur recevra, après quelques jours, son indicatif d'appel qui deviendra sa seconde identité.

Dans le monde, chaque pays se voit attribuer, par un organisme international, des séries d'indicatifs, pour les aéronefs, les navires et les radioamateurs.

En Italie, ils commencent par la lettre I, en Grande-Bretagne par g, en Allemagne par D. En France, on l'aurait deviné, ils débutent par la lettre F (pour la Corse, c'est TK).

Les indicatifs attribués ces dernières années sont du type F4 et F8 suivis de trois lettres. Les indicatifs en F0 sont réservés à la classe 3 (dite classe "novice").

En vous reportant à la réglementation, vous aurez le détail des attributions des indicatifs. Par principe, en changeant de classe d'indicatif, le titulaire conservera le suffixe. Exemple, il passera de FØXYZ à F4XYZ… ou F8XYZ.

Les indicatifs attribués aux radio-clubs sont en général de la série F8 (ou F4), suivis de la lettre K. Exemple : F8KZY.

LES DEVOIRS DU RADIOAMATEUR

Autorisé à émettre, le radioamateur devra consigner tout son trafic sur un cahier appelé "journal de trafic" (ou carnet de trafic). À tout moment, un fonctionnaire mandaté par l'administration peut demander à voir ce document.

Sur le "journal de trafic" sont inscrites toutes les liaisons effectuées par la station (indicatif des correspondants, jour, heure, mode d'émission, etc.).

De plus, le titulaire doit y consigner toutes les modifications apportées au matériel dont il dispose.

|

|  Les premiers pas en trafic |  Les premiers contacts sont les plus émouvants. Après s'être préparé pendant de longs mois, avoir écouté les autres, le radioamateur peut enfin établir des liaisons appelées "QSO" (ces abréviations forment le code Q et ont leur raison d'être en télégraphie. En téléphonie, elles sont souvent utilisées "par habitude"). Les premiers contacts sont les plus émouvants. Après s'être préparé pendant de longs mois, avoir écouté les autres, le radioamateur peut enfin établir des liaisons appelées "QSO" (ces abréviations forment le code Q et ont leur raison d'être en télégraphie. En téléphonie, elles sont souvent utilisées "par habitude").

Selon ses goûts, le radioamateur recherchera différents types de trafic. Les uns aiment rencontrer le plus de gens pour nouer des liens d'amitié à travers la radio, les autres rechercheront les stations rares ou lointaines.

LA LANGUE

L'anglais est le plus employé. Ce n'est pas un obstacle da ns le sens où une liaison, pour être valable, ne demande pas la maîtrise d'un vocabulaire étendu. On échange en général, son prénom, le nom de la ville où l'on se trouve, une

brève description de la station et des conditions météo locales.

LE CONTENU

Par contre, rien n'interdit de se lancer dans des discussions beaucoup plus longues (à condition qu'elles restent dans le cadre des autorisations) si le correspondant est d'accord. Savoir quelles sont les passions de l'autre, avoir une idée de la météo, obtenir des renseignements sur la ville où il habite, etc., contribue à créer des liens qui font que, un jour, cet opérateur contacté par hasard vous rappellera s'il vous entend. On peut ainsi entretenir son vocabulaire dans une langue étrangère, tout en maintenant des liens d'amitié avec un radioamateur situé à des milliers de kilomètres.

LES ÉCHANGES

Toute liaison établie entre deux stations d'amateurs se solde, en général, par l'échange de cartes appelées "QSL" (nous y reviendrons). Parfois, les échanges vont plus loin et il arrive que l'on reçoive des courriers, des timbres, des

documentations sur le pays, voire une invitation ou un coup de téléphone si votre correspondant, devenu un ami, passe quelques jours en France.

LA CHASSE AUX STATIONS RARES

Elle constitue une activité passionnante. Imaginez seulement que certaines petites îles du Pacifique ne sont pas habitées et que, pour quelques jours, une équipe de radioamateurs décide d'y faire une "expédition". Émettant avec un indicatif spécial, cette station va véritablement déchaîner un trafic de tous les coins du monde. Les radioamateurs de tous les pays, mis au courant de l'expédition, vont tenter d'établir un contact qu'ils ne renouvelleront peut-être jamais. Là, si l'on ne dispose pas d'une grande puissance, il conviendra d'être astucieux pour se faire entendre au milieu du brouhaha.

LES DIPLÔMES

Pourquoi concentrer tant d'énergie pour contacter une station rare ? Tout simplement parce que la communauté radioamateur mondiale décerne un grand nombre de diplômes d'origines diverses.

Le plus célèbre, le DXCC, demande au postulant d'avoir contacté au moins 100 contrées différentes (pays ou régions de pays) parmi les presque 350 reconnus.

Comme preuve du contact, il faut fournir cette fameuse carte que l'on obtient normalement après quelques semaines.

Là commence l'angoisse car certains radioamateurs peu scrupuleux n'envoient la carte que très tard, voire jamais ! Si ces diplômes n'ont rien d'académique, ils donnent un but au trafic de tous les jours.

LA CARTE QSL

Objet d'une chasse au diplôme, ou simple élément d'une collection peu ordinaire, la carte QSL matérialise le premier contact établi avec une station. Son nom vient du code Q, utilisé en télégraphie, et signifie "accusé de réception". Elle est vite devenue la "carte de visite" du radioamateur.

Chacun met un point d'honneur à concevoir une carte originale, humoristique, image de son pays ou reprenant un thème technique. Certaines sont de véritables chefs-d'œuvre artistiques. D'autres, très rares, sont recherchées car

elles émanent du seul radioamateur actif d'une lointaine contrée ou d'une personnalité célèbre (ainsi le roi Hussein de Jordanie était connu sous l'indicatif JY1).

Après avoir fait de nombreux projets et maquettes, le radioamateur fera imprimer sa carte. Elle devra répondre à certaines normes, tant pour sa taille que pour son contenu. Il faudra éviter de choquer le correspondant avec un thème ou un humour que sa culture ne comprendrait pas.

Ces cartes sont envoyées directement, à l'adresse de leur destinataire (un répertoire mondial des radioamateurs est édité chaque année sur CD-ROM ou accessible par Internet) ou transitent par un bureau spécialisé, géré par les associations nationales cette dernière solution étant plus économique.

Après quelques années de trafic ou d'écoute, on possède plusieurs centaines, voire milliers de cartes constituant une collection qui étonne toujours.

LES CONCOURS

Nous avons vu que les radioamateurs chassent les diplômes ; ils organisent également des concours. En règle générale, ces concours ont lieu pendant les week-ends. Leur but est de stimuler l'activité et de favoriser le contact avec des régions géographiques rares ou, tout simplement, de se dépasser en effectuant un genre de trafic demandant beaucoup de rigueur et d'organisation. Plusieurs dizaines de milliers de liaisons peuvent être réalisées par une équipe en un week-end. Un opérateur seul, bien organisé et entraîné, dépassera le millier de liaisons.

Un classement national ou international intervient. Figurer dans les premières places est un honneur et une récompense. Beaucoup d'amateurs profitent de ces concours pour aligner des nouveaux pays à leur tableau de chasse.

Le nombre de points obtenus est, selon les concours, fonction du nombre de liaisons établies, des zones géographiques contactées, des préfixes accumulés, etc.

Pendant ces journées, le trafic au sein d'un radio-club trouve tout son intérêt.

Les opérateurs se succèdent au micro ou au manipulateur, d'autres les assistent pour noter les liaisons établies ou préparent la cuisine et les boissons. En principe, l'ambiance est au beau fixe et la bonne humeur de rigueur.

Conçus comme des rencontres sportives, les concours offrent en récompense des trophées que l'on garde jalousement et qui sont fièrement exhibés. Il n'est pas rare, en fin de manifestation, d'entendre des opérateurs à la voix éraillée, fatigués de lancer des appels mais contents d'avoir amélioré leur précédent score.

LES EXPÉDITIONS

Certaines parties du monde sont si petites qu'on n'y trouve pas de radioamateur actif en permanence. Des groupes se forment alors et montent une expédition sur ces terres, parfois lointaines. La préparation commence par des démarches administratives visant à obtenir le droit d'émettre et un indicatif. Ensuite, il faut choisir et réunir le matériel. Fiabilité des appareils qui seront confrontés à des problèmes de température ou d'humidité, contraintes de poids et de volume pour le voyage en avion, sont autant de points qui nécessitent un examen sérieux !

Prévenus longtemps à l'avance, les radioamateurs du monde entier attendent avec impatience l'événement. Les plus généreux envoient à l'équipe une participation financière. C'est dire combien ils tiennent à faire le contact !

Puis vient le grand jour, celui du premier appel, où l'on tire parfois au sort l'heureux élu qui prendra en premier le micro. Dès qu'il est entendu, des dizaines de stations répondent en même temps et il faut beaucoup d'entraînement et de rigueur pour satisfaire tout le monde.

En parallèle sur le trafic radio vient se greffer toute une ambiance avec la découverte d'un nouveau pays, la rencontre avec les habitants, souvent étonnés par tant de matériel, et le climat d'une équipe survoltée et enthousiaste. Ainsi, en quelques jours de trafic, des dizaines de milliers de liaisons sont établies.

Au retour, en même temps que le plaisir de regarder quelques belles diapos, viendra le temps des cartes "QSL".

Jamais vous ne recevrez autant de courrier qu'en cette occasion ! Fort heureusement, les correspondants qui tiennent à recevoir votre carte "QSL" en retour, prennent soin de participer aux frais d'envoi.

|

|  Installer sa station radio |  COMMENT ET OÙ INSTALLER SA STATION ? COMMENT ET OÙ INSTALLER SA STATION ?

Ce détail n'a l'air de rien au début, mais il revêt vite un caractère essentiel. Comment et où installer sa station radio ?

Ce sera fonction de la place dont vous disposez. Il faut tenir compte de quelques impératifs. L'endroit choisi doit permettre l'arrivée du ou des câbles d'antenne. Il faut également disposer d'une source de courant et d'une bonne prise de terre.

Le matériel radio, comme tout matériel électronique, est assez fragile, sensible à l'humidité ou à la chaleur excessive. Pensez-y avant de décider l'installation dans une cave, un sous-sol, ou sous des combles surchauffés.

On démarre souvent avec un seul appareil mais la passion aidant, on se retrouve quelques années plus tard avec un matériel encombrant. Dans la salle à manger familiale, ça fait un peu désordre ! Dans le placard de l'entrée, ça risque de ne pas tenir. Et puis il y a le bruit. Ça n'a l'air de rien au début car, tant qu'on fait de l'écoute, le casque sur les oreilles, on ne gêne pas beaucoup son entourage. Par contre, dès qu'on commence à émettre, toujours le casque sur les oreilles pour mieux entendre le correspondant lointain, on ne s'entend plus parler.

Gare alors aux enfants qui dorment ou au grand frère qui écoute le dernier tube à la mode !

Une station modeste pourra tenir dans un petit secrétaire. Plus encombrante, il faudra prévoir une pièce entière, un coin aménagé du garage ou du grenier, si l'on veut éviter les conflits familiaux.

Les antennes peuvent être installées (attention, en collectivité il peut y avoir des interdictions) en faisant appel à des amis ou à un installateur professionnel. Dans ce domaine, il ne faut rien négliger si l'on ne veut pas tout retrouver par

terre au premier coup de vent. Une bonne assurance vous fera dormir sur les deux oreilles. Imaginez un peu que tout dégringole sur la toiture du voisin !

Le radioamateur bénéficie, par la Loi, d'un "droit à l'antenne" contre lequel on ne peut aller sauf avec des motifs sérieux.

|

|  Devenir radioamateur |

Nous vous avons fourni ici un grand nombre de renseignements sur l'émission d'amateur. Si les limitations imposées vous gênent, si le contrôle des connaissances vous semble inaccessible, mais que la communication par radio

vous tente, vous pouvez toujours vous lancer dans le trafic CB…

Par contre, si nous avons réussi à vous inoculer le virus du radioamateurisme et que vous vous sentez prêt à travailler pour installer votre station, et à subir le contrôle des connaissances, il vous reste à entrer en contact avec d'autres radioamateurs. Cette étape vous évitera peut-être de commettre des erreurs ou de vous égarer lors du choix du matériel.

LE RADIOAMATEUR VOISIN

C'est vrai, vous l'aviez déjà remarquée, cette grande antenne dans la rue d'à côté ! En le demandant poliment, et en lui faisant part de vos intentions, le propriétaire de cette station radio vous ouvrira certainement sa porte.

Cela fait partie de "l'esprit amateur". Il vous fera même une petite démonstration et répondra à vos questions. Il regrettera peut-être que le peu de temps libre dont il dispose ne lui permette pas de vous aider à préparer l'examen. Mais il connaît l'adresse d'un radio-club…

LE RADIO-CLUB LOCAL

Dans le cadre de la maison des jeunes et de la culture de la commune voisine, ou au sein d'une entreprise privée, des passionnés se regroupent régulièrement autour d'activités diverses. Préparation au contrôle des connaissances, apprentissage de la télégraphie, réalisation de montages électroniques, trafic radio au moyen de la station du club.

L'accueil réservé au nouveau venu est, en général, chaleureux. N'hésitez pas à poser des questions : on ne vous rira pas au nez car tout le monde a été débutant un jour. En devenant membre du club, vous pourrez à votre tour bénéficier de l'expérience des autres.

FOUILLEZ SUR INTERNET !

Google est votre meilleur ami, on ne le dira jamais assez ! Tapez "radioamateur" dans le moteur de recherches et vous allez trouver des centaines de sites en français ; "amateur radio" vous ouvrira la porte de milliers de sites en langue anglaise...

|

|  Adresses utiles |  ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

REF - Réseau des Emetteurs Français

BP 2129 - 37021 TOURS Cedex

Tél. : 02 47 41 88 73

http://www.ref-union.org

FNRASEC - Fédération Nationale des Radioamateurs

au Service de la Sécurité Civile

BP 20660 - 13094 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2

http://www.fnrasec.org

IDRE - Institut pour le Développement du Radioamateurisme

par l'Enseignement

BP 113 - 31604 MURET Cedex

http://idre.fr

URC - Union des Radio-Clubs

25, allée des Princes - 95440 ECOUEN

http://urc.asso.fr

Il existe de nombreuses autres associations de radioamateurs thématiques (DX, Télévision, Handicapés, Télégraphistes, etc.) que vous trouverez facilement grâce aux liens Internet…

ADMINISTRATIONS

ARCEP - Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes

7, square Max Hymans - 75730 PARIS CEDEX 15

Tél. : 01 40 47 70 00

http://www.arcep.fr

ANFR - Agence Nationale des Fréquences Service Radioamateurs

4 rue Alphonse Matter

BP 8314

88108 SAINT DIE DES VOSGES

Tél. : 03 29 42 20 74

http://www.anfr.fr

Le site de l'ANFR regroupe des informations précieuses quant à la réglementation, le passage des examens, etc.

http://www.anfr.fr/fr/autorisations-certificats/radioamateurs.html

La liste des centres d'examen pour l'obtention du certificat est ici :

http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/radioamateurs/centres_amat.pdf

Ce texte, initialement publié dans un supplément de MEGAHERTZ magazine (revue aujourd'hui disparue), est l'œuvre de Denis BONOMO, F6GKQ.

Il ne peut en aucun cas être reproduit, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique, sans l'expresse autorisation de l'auteur.

|

|

|  | |  | | 3 millions de radioamateurs ! |  | Trois millions de radioamateurs communiquent entre eux de par le monde. Qui sont-ils, que font-ils ?

Nous voulons répondre à vos questions par la présentation effectuée sur ces pages.

|

| |  | |  |

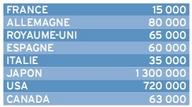

| |  | | Combien par pays ? |  | | Ce tableau donne un petit aperçu du nombre de radioamateurs par pays. La France est très en retard, si on ramène en pourcentage de la population, le nombre de radioamateurs autorisés... |

| |  | |  |

| |  | | Alphabet Morse |  | | Le code Morse est très utilisé par les radioamateurs... |

| |  | |  |

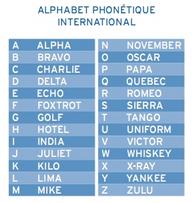

| |  | | Alphabet phonétique international |  | Les indicatifs d'appel et les sigles, abréviations, sont pour la plupart épelés en utilisant l'alphabet phonétique international.

|

| |  | |  |

| |  | | Quelques préfixes mondiaux |  | | Ils ne sont pas tous là, il y en a des centaines, voici quelques uns des préfixes qui permettent d'identifier un radioamateur lorsqu'il utilise son indicatif d'appel. |

| |  | |  |

| |  | | Ecoutez un extrait en téléphonie | Ecoutez ici un extrait de communications entre radioamateurs en téléphonie...

| |

| |  | |  |

| |  | | Ecoutez un extrait en télégraphie | | Ecoutez ici un extrait de communications entre radioamateurs en télégraphie (Morse)... | |

| |  | |  |

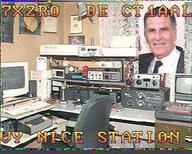

| |  | | Images reçues en SSTV |  | | Ici, l'image échangée par radio entre deux amateurs, 7X2RO en Algérie et CT1AAL au Portugal. |

| |  | |  |

| |  | |  | | Là, c'est une image qui a été transmise depuis la station orbitale internationale. Les occupants de cette station établissent pendant leur temps libre quelques liaisons avec les radioamateurs du monde entier. |

| |  | |  |

| |  | | Philatélie |  | | Hommage des philatélistes aux radioamateurs, ce timbre symbolisant l'émission radio d'amateur a été émis en 1920... |

| |  | |  |

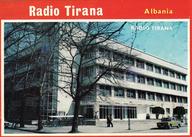

| |  | | Ecouteurs |  | | Les stations de radiodiffusion mondiale aiment recevoir des compte-rendus de réception effectuées dans des pays lointains. Ici, Radio Tirana confirme ce genre de report par une carte "QSL". |

| |  | |  |

| |  | | Montage de débutant |  | | Il ne faut pas forcément de gros moyens pour réaliser un premier émetteur-récepteur, surtout s'il est destiné à la télégraphie. La photo montre un tel montage, permettant de communiquer en Morse avec les stations européennes. |

| |  | |  |

| |  | | Cartes QSL |  | | Les radioamateurs désireux de soigner leur image choisissent un thème pour leur carte QSL. Ici, l'Île de la Réunion est symbolisée par son volcan en éruption. |

| |  | |  |

|