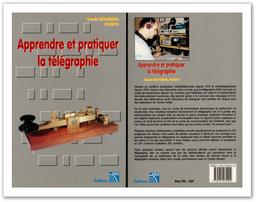

L'auteur de ce site est également l'auteur de l'ouvrage, publié en 1997 sous le même titre "Apprendre et Pratiquer la Télégraphie" aux Editions SRC, aujourd'hui disparues.

De larges extraits de cet ouvrage sont repris ici.

En aucun cas, vous ne pouvez les copier sous quelque forme que ce soit, sans l'expresse autorisation écrite de l'auteur.

Louée avec enthousiasme, pour ne pas dire adulée, par les uns ; décriée, détestée, contestée par les autres, la télégraphie est un mode de transmission à l'origine de nombreux débats dans le monde des radioamateurs. Elle est probablement l'outil le plus adapté pour contacter le monde entier, sans barrière de langue, avec des moyens matériels modestes.

Mais au fait, que signifie "télégraphie" ? Si l'on consulte un dictionnaire, on apprend que le mot télégraphe vient du grec : de télé "loin, à distance" et graphe "écriture". L'écriture à distance... |

|  Samuel Finley-Breese Morse |  Cet Américain, né en 1791 dans le Massachusetts, fils d'un pasteur, devait consacrer la première partie de sa vie aux beaux-arts. Et comme nous avons tous un passe-temps, lui se passionnait pour la physique et observait avec intérêt les expériences d'électricité. Il imagina rapidement que l'on pouvait tirer parti de l'électromagnétisme pour transmettre des signaux à distance. Il inventa son premier appareil télégraphique utilisant un électroaimant, quelques engrenages mus par un mécanisme d'horlogerie et un stylet encré, le tout fixé sur un socle en bois. Cet Américain, né en 1791 dans le Massachusetts, fils d'un pasteur, devait consacrer la première partie de sa vie aux beaux-arts. Et comme nous avons tous un passe-temps, lui se passionnait pour la physique et observait avec intérêt les expériences d'électricité. Il imagina rapidement que l'on pouvait tirer parti de l'électromagnétisme pour transmettre des signaux à distance. Il inventa son premier appareil télégraphique utilisant un électroaimant, quelques engrenages mus par un mécanisme d'horlogerie et un stylet encré, le tout fixé sur un socle en bois.

En 1837, une expérience en public lui permettait de transmettre, à l'aide d'un code chiffré, son premier message. Il donna naissance à son célèbre alphabet en 1838 et déposa un brevet pour son invention. Il avait sérieusement travaillé la question en décortiquant la langue anglaise pour mettre en évidence les lettres les plus utilisées... et celles qui l'étaient le moins. De là lui est venue l'idée d'affecter aux lettres les plus communes le code le plus simple et réciproquement.

|

|  Le Code Morse |  En fait, lorsque tous les pays ont adopté le code morse dans les années 1850, ils l'ont transformé en Code Morse International. En fait, lorsque tous les pays ont adopté le code morse dans les années 1850, ils l'ont transformé en Code Morse International.

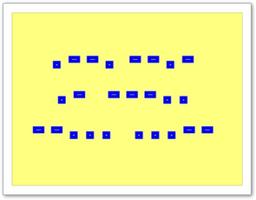

Comme on le voit sur le tableau, le code morse est une combinaison de points et de traits grâce auxquels on peut représenter tout l'alphabet, les chiffres, les signes de ponctuation et des caractères spéciaux dont on verra le rôle un peu plus loin. Les chiffres peuvent être transmis de façon raccourcie (c'est surtout valable pour les 1, 2, 9 et 0) quand il n'y a aucune confusion possible (c'est le cas lors de la transmission de groupes de contrôles en contest ou des reports en DX : 599 devient 5NN, 5991250 devient 5TTAU5T).

Dans le code morse, l'unité de base est le point. La longueur du trait est égale à trois fois la durée du point. Nous verrons plus loin la précision du "timing" de l'ensemble.

Mais c'est finalement Guglielmo Marconi qui, en 1896, devait déposer, à l'âge de 22 ans, le premier brevet de télégraphie sans fil, la fameuse T.S.F. On allait pouvoir transmettre le célèbre code morse par radio. L'émetteur (oscillateur) fournit une onde "continue" ou, en anglais, Continuous Wave.

Il suffit d'interrompre cette onde, au rythme de la manipulation, pour pratiquer ce que l'on connaît toujours de nos jours sous les initiales C W.

On sait quel usage fut fait, par la suite, de cette invention : les navires étaient équipés d'installations radiotélégraphiques et l'on a pu ainsi sauver des vies à réception du fameux code de détresse.

On a souvent dit que SOS s'entend pour "Save Our Souls" ou "sauvez nos âmes". En fait, ce code à trois lettres a été choisi pour son extrême simplicité : trois points, trois traits, trois points ou ti ti tit, ta ta tat, ti ti tit (on peut remplacer les ti par des dih et les ta par des dah, cela n'a pas d'importance, ce qui compte c'est le son produit)... |

|  La télégraphie, c'est facile ! |  Un langage simple, à trois éléments Un langage simple, à trois éléments

La CW, ou "cé double" pour beaucoup, est un langage somme toute fort simple : il suffit, pour le maîtriser de connaître une quarantaine de symboles codés par trois éléments : points, traits, espaces. Ce langage c'est, bien sûr, le code morse. Apprendre le morse est donc beaucoup plus facile qu'apprendre une langue étrangère... car il y a infiniment moins de subtilités. On peut rapprocher le morse de la musique : tout est affaire de rythmes. Un caractère (lettre, chiffre, ponctuation) forme un tout indissociable qui se traduit par un son musical : di dah ne ressemble plus à di dit après quelques séances d'entraînement. Le CQ de l'appel devient une sorte de symphonie que l'on identifie, quelle que soit sa vitesse, parmi tous les autres signaux entendus en tournant le bouton du récepteur. Dès que l'élève a compris qu'il ne faut plus compter mentalement les points et les traits, et encore moins à mémoriser visuellement le profil du caractère, mais s'attacher à reconnaître cette musique, c'est gagné, la partie CW de l'examen radioamateur est dans la poche !

Apprenez à un enfant, qui n'a aucun préjugé, à reconnaître la musique d'un CQ en lui présentant, la chose comme un jeu... En quelques minutes il vous trouvera toutes les stations qui lancent appel sur une bande ! Ceci devrait prouver qu'il n'y a pas de contre-indication pour apprendre la CW. La seule que je connaisse est une infirmité : la surdité. Tout le reste n'est que prétexte : on essaie d'apprendre quelques signes, on ne s'accroche pas... et on décrète bien vite que "la cé double, c'est pas fait pour moi !". L'un des buts de cette page est de vous apprendre la méthode de lecture au son, qui tient en un seul mot : per-sé-vé-rer.

Une petite histoire vécue

L'auteur de cette page est radioamateur depuis 1974 avec, à l'époque, une licence "F1" restreinte à la téléphonie. Une première tentative d'apprentissage de la télégraphie s'était soldée par un échec : KO à la troisième leçon ! Une seconde tentative d'apprentissage devait faire à peine mieux : abandon par jet de l'éponge à la cinquième leçon. Jusqu'au jour où...

"J'étais fermement décidé à délaisser la CW lorsque j'ai déménagé. Mal dégagé en VHF, je commençais à regretter mes contacts radio passés. Et si je m'intéressais à nouveau au décamétrique ? La CW, on doit pouvoir l'apprendre en insistant un peu.

Nous sommes alors en août 1979, au moment des vacances. C'est juré, je pars en camping avec mon magnéto et les K7 de CW. Pendant les vacances, on est plus détendu. J'ai donc fixé moi-même le menu : une heure de CW le matin, une heure le soir. Objectif : 10 mots/minutes (la vitesse de l'examen à l'époque) à la fin de ce séjour sur la côte aquitaine.

Au bout de la septième leçon, les séances de CW étaient devenues pour moi comme une drogue, un rituel immuable auquel je ne voulais plus me soustraire. Résultat : les K7 étaient maîtrisées à la fin du mois d'août et je commençais l'écoute du décamétrique dès mon retour, à raison d'une à deux heures par soir. Quel plaisir de déchiffrer parmi ces "di dah" des indicatifs, puis des prénoms, des noms de villes...

Dans le même temps, j'avais récupéré un manipulateur avec lequel je m'entraînais à faire des contacts fictifs, enregistrés sur magnétophone puis épluchés pour noter les fautes. Pour progresser en lecture au son, j'écoutais, en plus du trafic radioamateur, FAV22 et les cours de l'ARRL diffusés par W1AW : des textes prélevés dans le magazine QST. Ma vitesse s'établissait alors à 13 mots/minute début novembre soit trois mois après avoir commencé à pratiquer. J'étais mûr pour le test... réussi avec une seule faute. Le certificat d'opérateur télégraphiste et l'indicatif F6 devaient arriver pour Noël, un beau cadeau ! "

Le secret de tout cela ? Il faut s'astreindre à pratiquer régulièrement, ce que l'auteur n'avait pas fait les deux premières fois.

Trois éléments pour une musique

Ainsi le code morse décrit les différents caractères avec trois éléments. Ces éléments sont, répétons-le, le point, le trait et l'espace. Le point est considéré comme l'unité de base. Le trait vaut trois fois le point. Points et traits sont nommés "éléments". L'espace qui sépare deux éléments, au sein d'un même caractère dure autant que le point. L'espace qui sépare deux caractères dure un peu plus longtemps, 3 fois la durée du point ; quant à l'espace entre mots, il est de 7 fois la durée du point.

Ce code n'est pas sans rappeler l'informatique, avec ses deux éléments : les uns et les zéros. La CW est un mode de transmission qui peut être qualifié de "digital". Nous allons voir que cette constatation n'est pas si banale. La télégraphie permet d'obtenir techniquement d'excellentes performances avec un matériel très simple. Pourquoi ?

La télégraphie : un mode de transmission performant !

C'est certainement le mode le plus performant, si l'on raisonne en terme de simplicité d'équipement à mettre en œuvre et des résultats obtenus. Comme il s'agit de transmettre une onde pure, l'émetteur n'a pas besoin d'être modulé. Il suffit d'interrompre, à un certain endroit, la chaîne d'émission pour produire le découpage de la porteuse au rythme de la manipulation. La puissance d'émission peut être portée à son maximum.

Premier avantage : un émetteur simple, sans modulateur, fonctionnant au rendement maximum.

Du côté de la réception, comme il n'y a pas de "bande latérale" à décoder pour extraire l'information, on peut se contenter d'une bande passante très étroite... d'où un meilleur rapport signal sur bruit. Quant à la mise en évidence du signal, un simple oscillateur de battement (BFO) peut produire la note audio.

Second avantage : un récepteur simple, capable de mettre en évidence un signal très faible.

Enfin, et ce n'est pas négligeable compte tenu de l'occupation des bandes décamétriques, le spectre d'une émission CW permet d'en loger beaucoup plus dans un même espace !

Troisième avantage : faible occupation de fréquence.

Mais des avantages, il y en a beaucoup d'autres ! La faible bande passante de la télégraphie, l'utilisation de filtres étroits font qu'une station placée à 2 ou 300 Hz du signal que l'on écoute (parfois moins avec des filtres performants), ne gênera pas. Un signal CW sort beaucoup plus facilement du bruit, des brouillages et interférences qu'un signal téléphonique. La petite note, toute faible, que l'on entend au ras du bruit de fond, avec un rapport signal sur bruit juste supérieur à 0 dB, sera décodée alors qu'à niveau égal, il serait impossible de comprendre la parole. La CW "passe" même quand la propagation est mauvaise : c'est le mode de l'extrême, celui qu'on utilise quand les autres sont définitivement hors course.

A l'inverse, quand la propagation le permet, on peut utiliser, en CW, de très faibles puissances (QRP). C'est le mode idéal pour expérimenter ce type de trafic, qui fait de plus en plus d'adeptes des deux côtés de l'Atlantique. Quel plaisir de trafiquer avec un tout petit émetteur, rayonnant seulement 2 ou 3 watts, parfois moins, et d'être entendu à 5, 6 ou 7000 kilomètres. C'est aussi cela, la CW !

Bien réglé, un émetteur télégraphie produira moins de perturbations qu'un émetteur téléphonie : il faut y songer quand on vit en zone urbaine, avec des voisins téléspectateurs toujours plus irascibles. De même, pour votre propre entourage, si la station est installée dans le salon, il vaut mieux émettre en CW (le manipulateur est presque silencieux) que parler devant le micro pendant que la famille regarde la TV !

Enfin, et ce n'est pas des moindres, l'un des avantages du langage CW est son caractère universel. Grâce à la simplicité des procédures, à des schémas de QSO simples, aux abréviations utilisées, au code Q, on peut dialoguer avec des correspondants dont on ne parle pas la langue. Tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprendre une langue étrangère apprécieront cet aspect convivial de la télégraphie. Et il ne faut pas croire que l'émission en CW est impersonnelle : de nombreux opérateurs expérimentés reconnaissent, dès les premières notes, l'émission d'un correspondant habituel, rien qu'à sa façon de manipuler.

|

|  Les recettes du succès | Vous l'avez compris, la télégraphie ne connaît pas de contre-indication. Pour réussir dans l'apprentissage de la lecture au son, il faut appliquer certaines règles, les recettes du succès.

Première recette : bien choisir son matériel

Si vous choisissez de commencer l'apprentissage avec des cassettes audio ou un CD audio, ne travaillez pas avec une copie mais un support de bonne qualité. De même, votre lecteur devra, lui aussi être de bonne qualité ainsi que le casque d'écoute préférable, plutôt que d'écouter au haut-parleur, car il facilitera la concentration. Choisir un casque confortable, qui isole bien du bruit extérieur. Si le magnétophone pleure, si le casque a des mauvais contacts, on se complique la vie inutilement.

Si vous utilisez un lecteur de MP3, vous n'aurez probablement pas ces problèmes ; de même, avec un ordinateur équipé d'un logiciel d'apprentissage...

Seconde recette : s'isoler

II est parfois difficile de se concentrer quand il y a du bruit autour de soi. Pour cette raison, on choisira pour s'entraîner, une pièce calme pour s'isoler tranquillement.

Troisième recette : apprendre à écrire !

Prenez un stylo qui glisse bien sur le papier et un cahier ou un bloc sur lequel vous prendrez en note vos leçons. Evitez les feuilles volantes qui se perdent car il est motivant, en faisant des retours en arrière, de voir sa propre progression.

Notez les groupes de caractères en vous efforçant à écrire normalement, surtout pas en lettres majuscules !

Quatrième recette : s'entraîner régulièrement

Sans forcément faire de la CW pendant 1 ou 2 heures par jour, il faut s'accorder un quart d'heure ou un peu plus à un moment de la journée où l'on est réceptif. Pour certains, ce sera le matin, pour d'autres le soir.

Cinquième recette : progresser lentement

Rien ne sert de brûler les étapes. Si une leçon n'est pas maîtrisée, si l'on confond toujours les caractères qui la composent, inutile de passer à la suivante, cela ne ferait qu'aggraver les choses !

Sixième recette : ne pas se décourager

Si on fait des fautes, si on a l'impression de régresser, il ne faut surtout pas se décourager. Chacun a ses bêtes noires : les uns vont confondre le X et le Y, les autres le B et le D... ou buter toujours sur le même caractère.

Il ne faut jamais se dire : "on verra demain, aujourd'hui je n'ai pas envie". Les jours de blues, réduire la séance à 5 ou 10 minutes mais ne pas céder à la tentation de la sauter.

Septième recette : acquérir les automatismes

La maîtrise de la télégraphie n'est pas innée, il faut acquérir les automatismes. En aucun cas il ne faut compter les points et les traits qui forment un caractère.

Il faut considérer ce dernier comme un tout, qui forme un son particulier, différent de celui des autres signes.

Huitième recette : lire exclusivement au son

Elle découle de la recette précédente. Il ne faut surtout pas tenter d'apprendre la télégraphie en mémorisant visuellement le "schéma" d'un caractère : tant de points et tant de traits.

Neuvième recette : lire son journal préféré en morse !

N'allez pas le faire tout haut dans le métro, on appellerait le SAMU ! C'est un excellent entraînement, lorsque l'on connaît tous les caractères du code, que de lire mentalement son journal en morse. Le début de "POLItique" devient "di dah dah dit, dah dah dah, di dah di dit, di dit....". C'est amusant et terriblement efficace pour apprendre à penser en morse !

Dixième recette : persévérer

- 1) persévérer

- 2) persévérer encore

- 3) quand ça va mal, retour en 1.

|

|  Le passage à l'acte ! | Comment apprendre la télégraphie

Après les recettes énoncées plus haut, on peut définir une méthode d'apprentissage de la télégraphie. En principe, les méthodes commercialisées sont toutes éprouvées. Cependant, vous en trouverez plusieurs basées sur des principes différents :

- apprentissage des caractères présentant des analogies : E I S H 5 (un "di" de plus à chaque fois) ou T M O 0 (un "dah" de plus à chaque fois) ou encore A W J 1 (un "di" suivi d'un "dah" de plus à chaque fois).

- apprentissage des caractères les plus faciles à retenir : E T I M S O...

- apprentissage de caractères mélangés différents suffisamment les uns des autres pour être faciles à reconnaître.

Il existe d'autres méthodes, plus exotiques, basées sur la musique, sur la relaxation ou sur l'hypnose. Certaines d'entre elles sont très en vogue aux USA, notamment celles qui permettraient d'atteindre rapidement des vitesses élevées. Ne les ayant pas essayées, nous nous limiterons à décrire les méthodes traditionnelles de lecture au son.

Une méthode progressive

La méthode doit conduire à une progression dans la difficulté. La vitesse pourra être un peu plus lente au début ou directement celle de l'examen. Si vous optez pour l'apprentissage avec un logiciel, choisissez un programme qui vous permet d'adopter une méthode et de la suivre jusqu'au bout ou, à l'inverse, de bâtir votre propre méthode inspirée par les conseils d'un moniteur expérimenté.

On peut commencer par apprendre d'abord l'ensemble de l'alphabet en l'énonçant (en le chantant presque) mentalement sous forme "di dah" ou se lancer directement dans la première leçon du cours et apprendre ainsi les 5 premiers caractères... En apprenant d'abord l'ensemble de l'alphabet, on gagne du temps par la suite, lors de la lecture au son. L'auteur se souvient, lors de son apprentissage, de parties de Scrabble pendant lesquelles il se chantait mentalement les lettres tirées : W di dah dah, Y dah di dah dah... C'est amusant, n'est-ce pas ?

L'apprentissage peut se faire avec des cassettes, un logiciel, un appareil générateur spécialisé, un moniteur (c'est souvent le cas dans les radio-clubs) qui pourra être un radioamateur voisin et disponible. Dans ce dernier cas, le moniteur saura adapter sa méthode à votre progression. La formation en solo, sans présence d'un moniteur, n'est pas plus difficile.

La lecture au son

II faut s'astreindre à apprendre les sons et en aucun cas les suites de points et de traits. Quelle que soit la vitesse de transmission, vous verrez par la suite que le son produit par un caractère est toujours le même, seule la cadence change. Au risque de répéter ce qui a été écrit plus haut, bannir la visualisation des caractères sous forme de points et traits qu'il faudra forcément retraduire mentalement en di dah avant de trouver la lettre, le chiffre ou le signe équivalent. En procédant par "lecture au son" vous allez acquérir l'indispensable mécanisme qui assure la liaison directe entre l'oreille (qui reçoit) et la main (qui transcrit) en passant par le cerveau qui effectue le décodage.

Le but étant d'apprendre le son de chaque caractère, peu importe la vitesse. Certains pensent que, pour débuter, on doit apprendre à vitesse très lente. Il vaut mieux se placer directement à la vitesse de l'examen (12 mots par minute). Il existe toutefois une méthode appliquée dans certains logiciels : c'est le mode Farnsworth du nom de l'amateur qui l'a préconisé.

Dans ce mode, les caractères sont transmis plus rapidement mais l'espace qui les sépare est volontairement allongé. Par exemple, on peut programmer l'émission des caractères à 17 mots/minute mais, avec des espaces longs, la vitesse globale de transmission du texte retombe à 12 mots/minute, parfois moins (10 mots) pour les premières leçons. Cette méthode présente un avantage incontestable : l'oreille s'habitue tout de suite au son global des caractères, le cerveau dispose d'un peu plus de temps pour décoder et transmettre à la main qui transcrit. De plus, elle réduit la tentation de décomposer les caractères en traits et points. Lorsque, plus tard, vous vous lancerez sur les bandes décamétriques, vous aurez moins de difficulté à progresser en vitesse, ou à contacter un amateur qui "tourne" à 20 mots par minute.

Mais si vous adoptez cette méthode Farnsworth, il ne faudra pas oublier de travailler les dernières leçons, celles qui vous donnent la maîtrise du code et servent à acquérir un peu de vitesse, avec l'espacement standard, afin de ne pas être dérouté le jour de l'examen. En tout état de cause, il faut terminer sa préparation en atteignant une vitesse légèrement supérieure à celle de l'examen (12 mots par minute en 2011) ; visez donc 15 mots par minute.

Pratiquer au quotidien

Quel est le meilleur temps d'entraînement quotidien ? La seule réponse que l'on puisse faire à cette question est : "celui qui vous semble le plus adapté à vos facultés d'assimilation". En effet, rien ne sert de s'infliger des séances d'une heure si on perd les pédales après 10 minutes. Vingt minutes ou une demi-heure quotidienne sont une bonne moyenne. Rien ne vous interdit d'allonger ce temps de travail si vous êtes en forme, si vous prenez du plaisir lors de l'entraînement. Relisez le témoignage de l'auteur, un peu plus haut : grâce à la détente des vacances, une heure le matin et une le soir lui ont permis de progresser très vite ! Mais il faut rester raisonnable et savoir s'arrêter dès que l'on sent la fatigue, la déconcentration produire leurs effets. En principe, rien ne presse dans l'obtention du certificat de radiotélégraphiste...

Par ailleurs, rien ne vous interdit d'écouter de la télégraphie pour former l'oreille, même si vous vous abstenez de noter ce que vous entendez. Ces séances particulières doivent venir en supplément de l'entraînement traditionnel. Elles peuvent prendre place lorsque vous êtes dans votre voiture, si votre profession exige de longs déplacements ou si vous êtes en train de perdre du temps dans un embouteillage !

De même, vous pouvez mettre à profit ce temps "perdu" dans le véhicule, à traduire mentalement (ou tout haut, si vous êtes seul dans l'habitacle) en di dah les caractères des plaques minéralogiques, des panneaux indicateurs de direction, les phrases des affiches publicitaires... Attention, cela ne doit pas vous faire oublier les impératifs de la conduite !

L'écoute du trafic radioamateur

Dès que les caractères sont maîtrisés, on peut envisager de s'entraîner en écoutant le trafic radio réel. Evidemment, il semble peu probable, même avec les stations qui transmettent lentement, que l'on soit capable de prendre entièrement le contenu des messages. Ce n'est pas grave : ce qui compte, c'est d'habituer l'oreille à des manipulations différentes (les longueurs de points et traits ne respectent plus forcément leur rapport parfait), à des tonalités différentes, aux bruits et effets des interférences.

En avançant dans cet entraînement, on verra progresser le nombre de mots pris sans faute. Si vous écoutez du trafic radioamateur, vous reconnaîtrez les indicatifs, puis les prénoms, les villes, la description des matériels. Là vous toucherez du doigt un autre problème que l'on rencontre lors de l'apprentissage de la télégraphie : le décodage des textes en langage "clair" n'est pas le même que celui des groupes de caractères des leçons enregistrées. C'est pour cette raison que toutes les bonnes méthodes de CW intègrent des textes en clair en plus des séries de groupes.

Le problème du texte en clair, c'est que l'on cherche, quand on débute, à deviner la fin d'un mot. Grande est la surprise, déroutant est l'effet, quand le mot transmis n'est pas celui que l'on avait anticipé : résultat, on perd des caractères sur le mot suivant... et on finit par perdre complètement les pédales. Un exemple ? Cet Espagnol qui passe son prénom : A N T O... vous anticipez sur ANTONIO. Manque de chance, il s'appelle ANTOINE ou, parce qu'il est en contact avec un Français, il a décidé d'épeler son nom "à la française".

Pour cette raison, il faut faire abstraction du texte : il faut décoder les sons sans chercher à deviner les mots. Il faut se concentrer sur les sons, pas sur ce qu'ils signifient. Après avoir acquis une certaine aisance, vous pourrez alors laisser votre esprit galoper en même temps que le son, voire anticiper les mots. Au début, il est donc plus difficile de décoder sans faute un texte en clair de 5 minutes que des groupes de caractères sans signification pendant le même temps.

De ce qui précède, il découle une règle d'or que nous n'avons pas encore énoncée : il ne faut jamais chercher à retrouver le caractère que l'on a manqué. Si on a un trou, on laisse un blanc. En cherchant à retrouver le chaînon manquant, on perdra, à coup sûr, plusieurs caractères suivants, afin d'être parfaitement à l'aise au jour "J" où l'on se retrouve, inévitablement, en état de stress plus ou moins important.

Certains cours sont basés sur l'étude de caractères présentant des similitudes, des symétries. On peut s'en inspirer, si l'on possède un logiciel capable de lire des fichiers texte ASCII et de les traduire en morse, pour composer des groupes de caractères d'entraînement ou réviser l'ensemble des caractères.

Les émissions d'entraînement et les réseaux

De nombreuses associations "radioamateurs" de différents pays diffusent régulièrement des bulletins d'informations en CW, à destination de leurs membres, ou des textes d'entraînement à la télégraphie. Si vous les écoutez avec assiduité, vous compléterez votre formation de manière agréable, en traduisant des messages en clair...

|

|  Apprendre à manipuler |  La manipulation La manipulation

En principe, il est vivement déconseillé d'apprendre à manipuler avant de connaître l'ensemble des caractères. Ne soyez donc pas impatient, et respectez cette règle. Si vous connaissez parfaitement les caractères, si vous savez les chanter dans votre tête ou tout haut, sous la douche, automatiquement en voyant la lettre ou le chiffre, vous êtes prêt pour l'étape suivante : l'apprentissage de la manipulation. Si vous êtes du genre impatient, efforcez-vous de ne manipuler que les caractères que vous savez lire parfaitement...

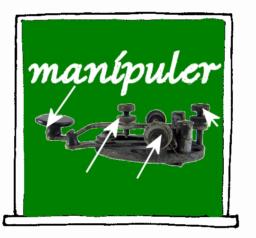

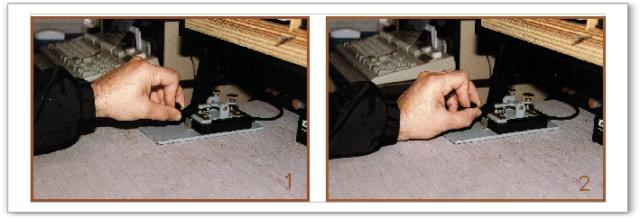

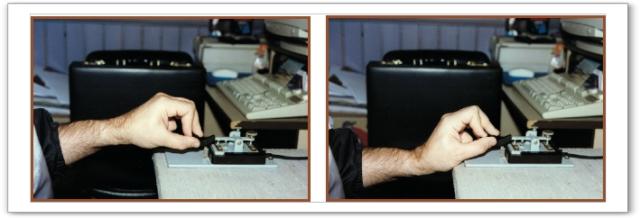

Apprendre à manipuler commence par le choix du manipulateur. En aucun cas, même si votre transceiver est équipé, de série, d'un "keyer" (circuit électronique produisant automatiquement les points et les traits), vous ne devrez céder à la tentation d'apprendre avec une clé (c'est l'autre nom que l'on donne au manipulateur) à deux leviers ou à double contact. Il faut apprendre avec un manipulateur "droit", simple, que l'on appelle affectueusement "la pioche". On en trouve d'excellents chez les revendeurs de matériels neufs... ou dans les spécialistes de surplus. Nous allons apprendre à l'installer et à le régler. |

| L'installation du manipulateur sur la table

Cette installation revêt une importance capitale, aussi on ne devra pas la considérer "à la légère". Si votre manipulateur est mal installé, s'il bouge, vous fatiguerez rapidement et vous transmettrez des textes de mauvaise qualité ou contenant des erreurs dues à des "dérapages". Il faut commencer par choisir l'emplacement sur la table de travail, bien entendu aussi près que possible de la station et à gauche pour les gauchers, à droite pour les droitiers à moins que vous ne préfériez le contraire.

Si le manipulateur n'est pas assez lourd, il faudra le fixer sur un socle de bois ou un support lesté. Mieux, vous pouvez choisir de le visser sur la table de travail...

A ce stade, il existe deux écoles : ceux qui préconisent de mettre le coude sur la table et ceux qui pensent qu'il vaut mieux le laisser libre. L'auteur ayant été formé avec succès à la seconde méthode, c'est celle qui sera préconisée ici |  |

| Toutefois, voyons rapidement comment installer le manipulateur dans le cas de la première école. L'emplacement du manipulateur sera tel que votre avant-bras puisse reposer sur la table, jusqu'au coude. Cela suppose donc que le manipulateur soit placé assez loin du bord de la table. Si les contacts ne sont pas protégés par un capot, évitez de le mettre à un endroit où il risquerait de recevoir, accidentellement, un objet métallique qui déclencherait le passage prolongé en émission !

Lors de la manipulation, le coude restera fermement contre la table, le poignet décollant de celle-ci au rythme de la manipulation. A vous de voir si cette installation vous convient mieux que celle de l'auteur. Mais revenons à la méthode préconisée...

Votre installation face au manipulateur

Pensez tout d'abord au choix du siège. Ce dernier doit vous permettre de vous tenir bien droit, toujours sans fatiguer. La chaise longue est donc prohibée ! Lorsque les doigts sont sur le manipulateur, l'avant-bras ne doit pas reposer sur la table, et le coude ne doit pas toucher le dossier de la chaise. Le bras tombe verticalement, restant parallèle au corps. Il forme un angle droit avec l'avant-bras, ce dernier étant dans le prolongement direct du manipulateur.

Il ne faut pas écarter le coude du corps ce qui aurait pour résultat de soulever le bras à 30 ou 45°. Dans cette position, c'est le poignet qui va effectuer le travail de manipulation, les doigts étant sur le bouton du manipulateur. Vous aurez donc compris que la position idéale "de la pioche" est au bord de la table. Là encore, vous pourrez prendre la décision de fixer à demeure votre manipulateur ou de le lester s'il n'est pas assez lourd. |

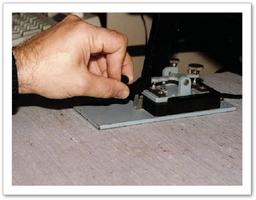

| La position des doigts et du poignet

Pour bien utiliser un outil, il faut savoir le prendre en main, connaître l'emplacement idéal des doigts. Sur le manipulateur, vos doigts vont entourer le bouton. Il ne faut surtout pas agir sur le bouton avec seulement l'index, en appuyant dessus comme sur une sonnette ! Le pouce, l'index et le majeur doivent,

ensemble, enserrer le bouton, le tenir fermement. Fermeté du contact et décontraction des muscles sont nécessaires pour ne pas fatiguer. Quand la position des doigts sur le bouton du manipulateur est correcte, il est possible de commencer à travailler les mouvements du poignet.

|  |

| | C'est le poignet qui effectue la manipulation. Si vous êtes droitier, attrapez votre poignet droit avec la main gauche, afin de le maintenir immobile et faites bouger votre main droite de bas en haut, pour assouplir le mouvement. Vous devez avoir l'impression que votre main flotte librement. L'étape suivante se fera la main sur le manipulateur. Les doigts tiennent le bouton. Le poignet étant dans le prolongement de la main, imaginez que vous vouliez le casser en l'amenant d'un coup sec vers le bas. |  |

| C'est ce mouvement vertical du poignet qu'il va falloir travailler. En position basse, le poignet est au niveau de la table (photo 2), en position haute, il revient à l'horizontale, dans le prolongement de la main (photo 1). L'amplitude du mouvement sera la même, pour les points comme pour les traits. L'erreur de début consiste à faire un mouvement d'amplitude plus faible pour les points que pour les traits. Seul le temps où le poignet reste en position basse détermine la longueur des points et des traits. Vous devez vous exercer afin d'effectuer ce mouvement avec souplesse, sans qu'il génère une quelconque fatigue.

Rassurez-vous, tout cela est bien plus long à décrire avec des mots qu'à comprendre par le geste !

Cliquez sur l'une des photos ci-dessous pour voir le mouvement.

|  |

|  | Exercez-vous au bord de la table

Appliquez-vous, avant de vouloir manipuler des caractères, à faire des séries de points, puis des séries de traits, de durée bien calibrée. Alternez ensuite les points et les traits : di dah di dah di dah... Lorsque le mouvement sera acquis, vous pourrez envisager de manipuler des caractères en les chantant en même temps.

Vous pouvez, par exemple, manipuler des séries composées de E et de I en respectant les "trois temps morts" entre les deux lettres : di, di di ; di, di di ; puis passer à des E A : di, di dah ; di, di dah. C'est ainsi que vous apprendrez à bien calibrer les di et les dah.

Appliquez-vous à tenir une cadence régulière, à bien respecter le rapport de 3 entre les traits et les points. Ne cherchez surtout pas à aller trop vite. Faites des exercices réguliers, d'abord pendant une minute, puis deux, puis trois... comme si vous deviez transmettre un message.

Ce mouvement du poignet et la cadence étant parfaitement acquis, vous pouvez envisager de travailler sur des groupes de caractères ou sur des textes en clair. Prenez un livre et manipulez des phrases entières. Il est bon de s'enregistrer en même temps, de façon à pouvoir s'écouter par la suite et repérer les fautes ou les mauvaises habitudes. Parmi celles-ci, il en est une qui reste ancrée chez certains amateurs qui veulent aller trop vite : ils ajoutent un point de trop à des caractères ! Le F6 devient di di dah di, dah di di di di di ! Appliquez-vous à ne pas prendre ces mauvaises habitudes, surtout après le passage de l'examen ! |

|  Les outils pour s'entraîner | Nous avons évoqué les cassettes (ou CD) enregistrés, sur lesquels on trouve des cours préparés suivant une méthode éprouvée. Il existe également des logiciels informatiques et des appareils capables de produire du code morse de façon aléatoire, suivant certains critères. Nous allons voir les qualités et les défauts de ces systèmes d'apprentissage ou d'entraînement mais d'ores et déjà, on peut affirmer qu'ils sont complémentaires.

Rappelons qu'il ne faut pas négliger l'écoute du trafic radio réel, si on dispose d'un récepteur. Outre le fait qu'il éduque l'oreille à différentes notes, rythmes, bruits indésirables, c'est le travail le plus motivant, celui qui débouche rapidement sur le véritable plaisir que procure la télégraphie.

Les cassettes et/ou CD enregistrés

Leur avantage ? Il suffit de disposer d'un magnétophone ou d'un lecteur de CD, d'un casque d'écoute... et on peut même les écouter en voiture, en respectant les précautions d'usage que le bon sens suggère ! On peut facilement revenir en arrière ou, à l'inverse, parcourir la cassette dans l'autre sens.

L'inconvénient ? D'abord, ils sont de plus en plus difficiles à trouver car détrônés par l'informatique. Ensuite, on finit par connaître l'enchaînement de certains groupes et l'on s'habitue à la tonalité de la note. Mais c'est aussi le moyen le moins coûteux.

Dans le même ordre d'idée, on peut facilement transférer ces cours sur un lecteur MP3, peu encombrant et permettant de s'entraîner en tous lieux.

Les logiciels informatiques

Ils sont très nombreux dont quelques uns en français. Quelques liens sont proposés sur le bandeau droit de cette page. Si les logiciels présentent de nombreux avantages, leur principal inconvénient reste lié à l'indispensable ordinateur : on ne peut pas l'emporter partout avec soi... sauf si c'est un portable. Avec les logiciels existants, il est possible :

- de suivre une méthode d'apprentissage complète (souvent basée sur des méthodes classiques réputées fiables, parfois imaginées par l'auteur du logiciel) ;

- de faire lire par l'ordinateur des fichiers textes en ASCII qu'il traduira en morse. Excellent pour l'entraînement ! On peut varier les genres à souhait, lire des fichiers dans des langues étrangères, composer ses propres textes en verlan (ce qui per met de résister à la tentation de lire ce que l'on décode) ;

- de produire des QSO aléatoires en mélangeant des indicatifs, des prénoms, des conditions de trafic mais en respectant la structure des QSO réels. Excellent pour s'entraîner si l'on ne dispose pas encore d'un récepteur décamétrique !

- de changer la tonalité de la note, parfois en cours de dictée, d'agir sur la vitesse, là aussi parfois en cours de dictée, de simuler des bruits ou des interférences... :

- de permettre la mise en pratique de la méthode Farnsworth ;

- d'obtenir un suivi statistique de la progression ;

Certains logiciels permettent un entraînement à la manipulation, vous aidant parfois à calibrer celle-ci. Il suffit d'adapter un manipulateur sur le port série ou parallèle de l'ordinateur.

Bien sûr, tous les logiciels n'offrent pas l'ensemble de ces fonctions mais leur gros avantage c'est d'être d'infatigables compagnons qui vous entraîneront à la CW inlassablement, même après l'examen, vous permettant ainsi d'acquérir de la vitesse.

Les générateurs électroniques de CW

Ces appareils ont pour but de générer des séries de groupes de caractères aléatoires, pour l'entraînement à la CW. Leur principal inconvénient ? Il faut d'abord connaître correctement l'ensemble des caractères avant de prétendre les utiliser. Leurs avantages : ils génèrent des séquences aléatoires et, selon les modèles, on peut :

- faire varier la vitesse,

- faire varier le rapport trait point,

- adopter le mode Farnsworth,

- changer la tonalité.

Par rapport à l'ordinateur, ils présentent l'avantage d'être autonomes et moins encombrants. Plusieurs émetteurs-récepteurs du commerce intègrent également un générateur aléatoire de télégraphie.

Que choisir ?

Seul l'ordinateur, avec ses nombreux logiciels, constitue un système complet, capable de vous apprendre la télégraphie et de vous entraîner ensuite pour acquérir de la vitesse. En effet, certains logiciels "montent" jusqu'à 60 mots/minute. Le générateur électronique est un système qui ne permet pas d'apprendre ab initio mais de s'entraîner. Quant aux systèmes audio, comme les cassettes ou les CD, ils présentent l'incontestable avantage d'être simples à utiliser (un magnétophone ou un lecteur de CD suffit) et peu coûteux. Comme on le voit, les trois sont complémentaires : cassettes/CD puis ordinateur ou cassettes/CD puis générateur électronique. En tout état de cause, il semble évident que le cours sur cassette constitue le meilleur point de départ et le moins onéreux.

|

|  Le grand jour : l'examen de télégraphie |  Bien préparé, en individuel, au sein d'un radio-club ou d'un organisme de formation, ce sera pour vous une simple formalité. Votre vitesse doit se situer autour de 15 mots/minute pour être à l'aise pendant l'épreuve (12 mots/minute). On est toujours un peu stressé les jours d'examen, n'est-ce pas ? Bien préparé, en individuel, au sein d'un radio-club ou d'un organisme de formation, ce sera pour vous une simple formalité. Votre vitesse doit se situer autour de 15 mots/minute pour être à l'aise pendant l'épreuve (12 mots/minute). On est toujours un peu stressé les jours d'examen, n'est-ce pas ?

Passons ici sur les épreuves théoriques et techniques (elles diffèrent suivant la classe de licence) pour voir comment se déroule la partie "cé double".

Avant de vous présenter, soyez sûr de connaître parfaitement les 26 lettres de l'alphabet, les 10 chiffres, le point, la virgule, le point d'interrogation, la barre de fraction, la croix (signe plus), l'apostrophe, le signe d'attente (AS) et celui de fin de transmission (VA). Vous devrez également connaître parfaitement le code Q.

L'épreuve de télégraphie se déroule en deux parties portant sur :

- un texte de trente-six groupes de lettres (chiffres ou signes)

- et un texte en clair d'une durée de 3 minutes (+/- 5%).

Un maximum de 4 fautes est admis pour chacune des épreuves de lecture au son.

Le résultat vous sera communiqué immédiatement et vous sortirez du centre d'examen, moins d'une heure après y être entré, fier d'avoir obtenu un certificat d'opérateur télégraphiste que le facteur vous livrera quelques semaines plus tard. |

|  Après l'examen, pratiquer et encore pratiquer ! |  Le certificat d'opérateur radiotélégraphiste en poche, l'indicatif flambant neuf obtenu, il ne faut pas s'arrêter là ! Le certificat d'opérateur radiotélégraphiste en poche, l'indicatif flambant neuf obtenu, il ne faut pas s'arrêter là !

Si vous n'avez qu'une station modeste, la télégraphie est le seul mode qui vous permette de "passer" dans les pires conditions de propagation.

Si vous voulez un jour construire entièrement votre station, un émetteur-récepteur CW est bien plus simple à réaliser que le même appareil en téléphonie.

Si vous êtes un adepte du DX, c'est avec la CW que vous contacterez, rapidement, le plus grand nombre de contrées.

Si vous êtes un adepte du trafic en petite puissance (QRP), seule la télégraphie vous permettra de franchir 3, 5, 7 voire 10 000 km avec seulement 3 watts !

Si vous voulez réellement vous amuser, découvrir un trafic plus "fair play", un esprit plus "OM", c'est vers la CW qu'il faut vous tourner.

Si vous voulez perpétuer les traditions, les racines de la radio, quand les derniers services officiels l'auront abandonnée, c'est vous seul, Radioamateur, qui continuerez à faire vivre la CW. |

|  Le livre |  Publié en 1997, ce livre n'est plus disponible, la société d'édition SRC ayant aujourd'hui disparu. Publié en 1997, ce livre n'est plus disponible, la société d'édition SRC ayant aujourd'hui disparu.

L'ouvrage contient une première partie consacrée à l'apprentissage de la télégraphie.

La seconde partie est consacrée au trafic dans ce mode, que ce soit le trafic au quotidien, le DX (trafic à grande distance) ou les contests (concours).

Différents modèles de manipulateurs y sont présentés ainsi que des accessoires facilitant l'apprentissage ou l'entraînement.

La fin de l'ouvrage reprend la liste des abréviations utilisées en télégraphie ainsi que le code Q.

|

|

Si cet ouvrage vous intéresse, l'auteur en possède encore quelques exemplaires. Contact possible ici : | |

|

|  | |  | | Ecoutez de la télégraphie ! | | | En cliquant sur ce lien, vous allez pouvoir écouter quelques notes de télégraphie. Vous noterez les vitesses différentes, d'un opérateur à un autre. Ces extraits ont été enregistrés en ondes courtes... |

| |  | |  |

| |  | | Le saviez-vous ? | Les navires ont rapidement été équipés d'installations radiotélégraphiques et l'on a pu ainsi sauver des vies à réception du fameux code de détresse. Ce fut le cas lors de la collision, dans le brouillard, au large de la côte est des USA, entre le "Republic" et le "Florida". On estime à 1700 le nombre de vies humaines sauvées grâce à l'envoi des navires de secours une trentaine de minutes seulement après réception du message émis par le "Republic".

Un autre épisode, tristement célèbre, fut celui du "Titanic" en avril 1912... Entre le premier et le dernier CQD (c'était la forme initiale de l'appel de détresse, avant qu'il ne devienne SOS), deux heures se sont écoulées pendant lesquelles de nombreux navires ont répondu au Titanic. |

| |  | |  |

| |  | | Point, trait... et espace | La "langue" morse est composée de deux éléments : le point et le trait. Mais il faut également admettre l'importance d'un troisième, l'espace. Ce dernier, suivant sa longueur, séparera les caractères et les mots.

C'est une langue facile à apprendre ! |

| |  | |  |

| |  | | La persévérance | Quand on se décide à apprendre la télégraphie, il y a une recette qui garantit le succès, elle est plus importante que toutes les autres, c'est la persévérance.

Il faut :

1) persévérer ;

2) persévérer encore ;

3 quand ça va mal, retour en 1 ! |

| |  | |  |

| |  | | La communication ultime | | On a coutume de dire, et c'est exact, que quand tous les autres modes de transmission sont voués à l'échec, un seul peut encore établir des communications : la télégraphie. De simples raisons techniques expliquent cette supériorité. Des opérateurs entraînés peuvent en tirer profit... |

| |  | |  |

| |  | | Pratiquer au quotidien | L'apprentissage de la télégraphie passe par une pratique au quotidien.

Peu importe le temps que vous consacrerez à ces leçons, il faut simplement qu'elles soient régulières.

Dix minutes ou une heure par jour, ce sera suivant votre disponibilité, votre réceptivité.

A vous de déterminer quelles sont vos capacités d'assimilation au quotidien. |

| |  | |  |

| |  | | Le buzzer, pour s'entraîner | Deux mots sur le circuit d'entraînement à la manipulation ("moniteur", "buzzer"). Vous pouvez utiliser celui du transceiver (si vous en possédez un). Dans ce cas, vérifiez que le VOX ne soit pas enclenché, afin de ne pas passer en émission, et sélectionnez le mode CW. Vous réglerez, à votre convenance, le volume de la note entendue au moyen du potentiomètre "monitor ou monitoring" (voir manuel de l'utilisateur livré avec votre appareil).

Mais il est plus pratique de disposer d'un petit oscillateur d'entraînement, alimenté sur pile, que vous pourrez transporter facilement avec vous. L'idéal est qu'il possède une sortie pour casque et que la tonalité et le volume de la note produite puissent être ajustés. |

| |  | |  |

| |  | | Le réglage du manipulateur |  | La course du levier du manipulateur est réglable, comme l'est la tension du ressort de rappel. Ces deux réglages doivent être effectués dès le début. Pour la course, on admet un espacement d'environ 1 à 1,2 mm (maximum) entre le levier et le contact fixe. Quant au réglage du ressort de rappel, il ne devra pas être trop lâche... ni trop dur. Dans le premier cas, vous risqueriez de vous emballer (produire des points en trop) ; dans le second, la fatigue vous gagnerait après quelques minutes de manipulation. Il est probable que vous soyez amené à procéder par retouches successives, afin de trouver les réglages les mieux adaptés. Attention, sur certains manipulateurs, il existe des contre-écrous de blocage des réglages : n'oubliez pas de les desserrer avant et de les resserrer après ! Le manipulateur ne doit surtout pas bouger quand vous le manœuvrez, d'où l'importance de le lester s'il est trop léger, de le munir de pieds antidérapants s'il n'en possède pas, ou de le fixer définitivement à la table.

|

| |  | |  |

| |  | | Mon premier manipulateur | | Mon premier manipulateur, ma première "clé", mérite une mention particulière sur cette page.

Elle m'a été offerte en 1982, par un ami radioamateur allemand, Werner DJ9ZW, quand j'ai décidé de passer l'examen télégraphie.

Ce "Junker", qui était utilisé dans l'armée allemande, est toujours présent à ma station, même si je lui préfère maintenant une clé ïambique.

|

| |  | |  |

| |  | | Collection | | Il est passionné par tout ce qui vole !

Hervé, F5RKC, a commencé une collection de manipulateurs ayant un lien étroit avec l'Aviation : embarqués à bord de Lancaster, Spitfire, Zeppelin, Caravelle...

Il était normal que le site Aeroradio lui réserve une petite place ! |

| |  | |  |

| |  | | Construire son matériel | | | Et pourquoi ne pas tenter de construire votre matériel ? L'idée est alléchante, l'offre existante, notamment en se référant au site de Luc F6BQU. Voici plus particulièrement un montage simple à réaliser, le Toucan. |

| |  | |  |

| |  | | Logiciels d'entraînement | | CW Player de F6DQM

|

| |  | |  |

| |  | | | Cours sur le site de l'UFT

|

| |  | |  |

| |  | | | Textes (en anglais) et leurs corrigés (ARRL)

|

| |  | |  |

| |  | | Anecdotique | | Au début des années 1970, le groupe allemand Kraftwerk, friand de musique avant-gardiste électronique expérimentale, sort un titre qui fait dresser les oreilles de tous les opérateurs télégraphistes. En effet, ce titre, baptisé Radioactivity commence par énoncer ce mot en télégraphie.

Vous pouvez écouter la première minute en cliquant ici. |

| |  | |  |

| |  | | Une ode a la télégraphie | | Vers la fin des années 50, des radioamateurs du Québec, VE2QS and VE2BR, et le Français F9KT, élaborent un titre baptisé "CQ Serenade" qui sera joué par l'orchestre de VE2QS.

Ce titre existe en français, en anglais et dans sa version uniquement orchestrale.

|

| |  | |  |

|